Le départ d’un enfant est toujours source de déséquilibre dans une famille, qu’il soit dramatique (comme dans Mon cher enfant sorti le mois dernier), ou de bonne augure comme c’est le cas dans La vie comme elle vient. Car c’est un grand moment pour Fernando, l’aîné d’une fratrie de quatre garçons, quand il apprend qu’il est sélectionné pour intégrer une équipe professionnelle de handball en Allemagne. Pour ses parents, Irene (Karine Teles) et Klaus (Otávio Müller), responsables d’une petite papeterie/librairie en ville, la nouvelle est une bombe : leur ado, quitter la famille, le pays, le continent, pour une terre inconnue et où, en plus, il fait froid ? Alors que les préparatifs vont grand train, tout se délite, la joyeuse tribu se dispute, la belle-sœur débarque victime d’un mari violent, la boutique familiale ferme ses portes et cerise sur le gâteau, la maison tombe en ruine…

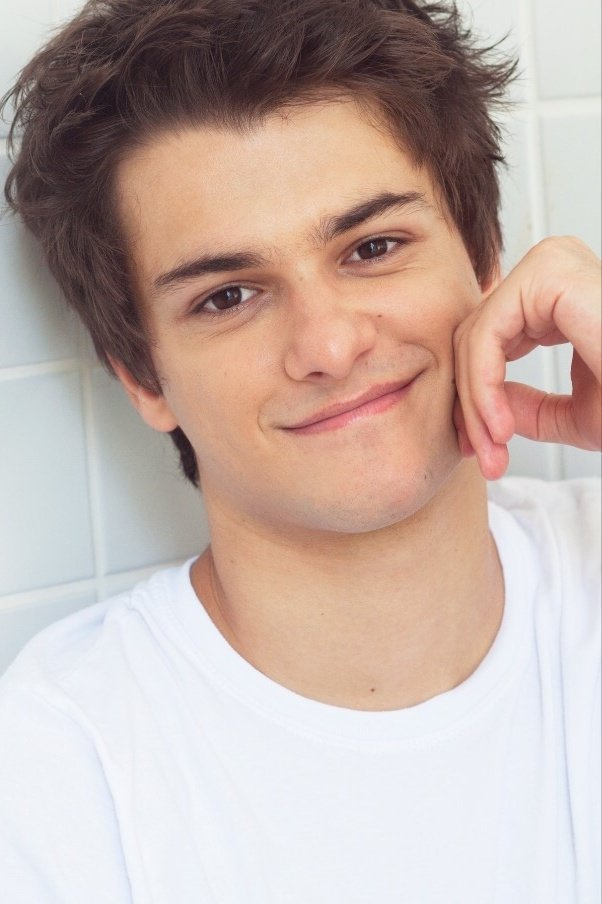

La vie comme elle vient est le fruit d’une écriture à quatre mains, celle du réalisateur Gustavo Pizzi et de son ex-compagne Karine Teles, également actrice dans le film. Inspiré de leur histoire personnelle, on y retrouve au casting trois de leurs enfants dans leur propre rôle. De ce mélange entre réalité et fiction naît une vraie sincérité dans le jeu des relations familiales, à laquelle Konstantinos Sarris, qui n’est pas de la famille, parvient toutefois parfaitement à se fondre dans le rôle de Fernando. Irene alias Karine Teles (poignante dans Une seconde mère de Anna Muylaert), avec son physique tantôt doux, tantôt imposant, se prête merveilleusement au rôle de cette mère épuisée sur qui tout le monde voudrait se reposer. Robinet qui fuit, porte qui ne s’ouvre plus, murs qui s’effondrent… son foyer jadis réconfortant est désormais devenu la première des menaces. Alors Irene se lâche et sans hystérie elle boit, elle chante, elle pleure, pour oublier qu’un enfant accompli est un enfant qu’on accepte de voir partir.

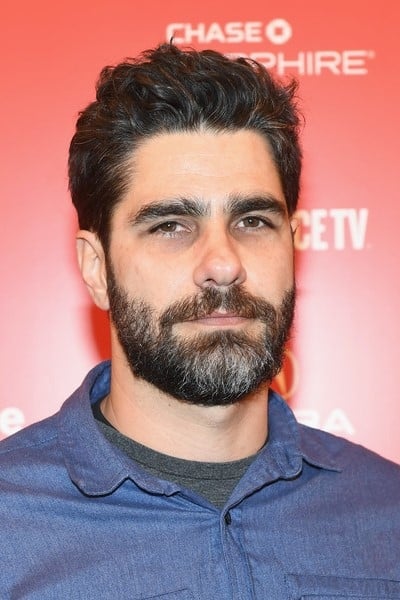

Même si la matriarche en est le personnage central, La vie comme elle vient n’éclipse aucun rôle secondaire, même celui du vendeur de vêtements, queer et déjanté, qui illumine les quelques scènes où il apparaît. Il est à l’image du film, tendre, empathique, avec ce qu’il faut d'extravagance. Lorsqu’il pare Irene d’une robe brillante, il est là pour lui rappeler qu’elle n’est pas qu’une mère mais aussi une femme, libre.

La caméra, toujours en mouvement, nous entraîne dans l’intrépide quotidien d’une famille nombreuse à laquelle on s’attache instantanément. L’histoire d’une séparation joyeuse, d’un passage à l’âge adulte, pour une mère comme pour son fils, qui ensemble quittent le monde des enfants.

S.D.