Au printemps 1983, le réalisateur allemand Wim Wenders se rend à Tokyo avec une idée précise en tête : retrouver des images du Japon telles qu’elles apparaissent dans les films d’Ozu. Tokyo-ga est le récit filmé de ce voyage qui rend hommage à l’un des maîtres du cinéma japonais, et offre dans le même temps l’occasion d’une réflexion sur le cinéma, le statut de l’image, son rapport au temps, et à la mémoire.

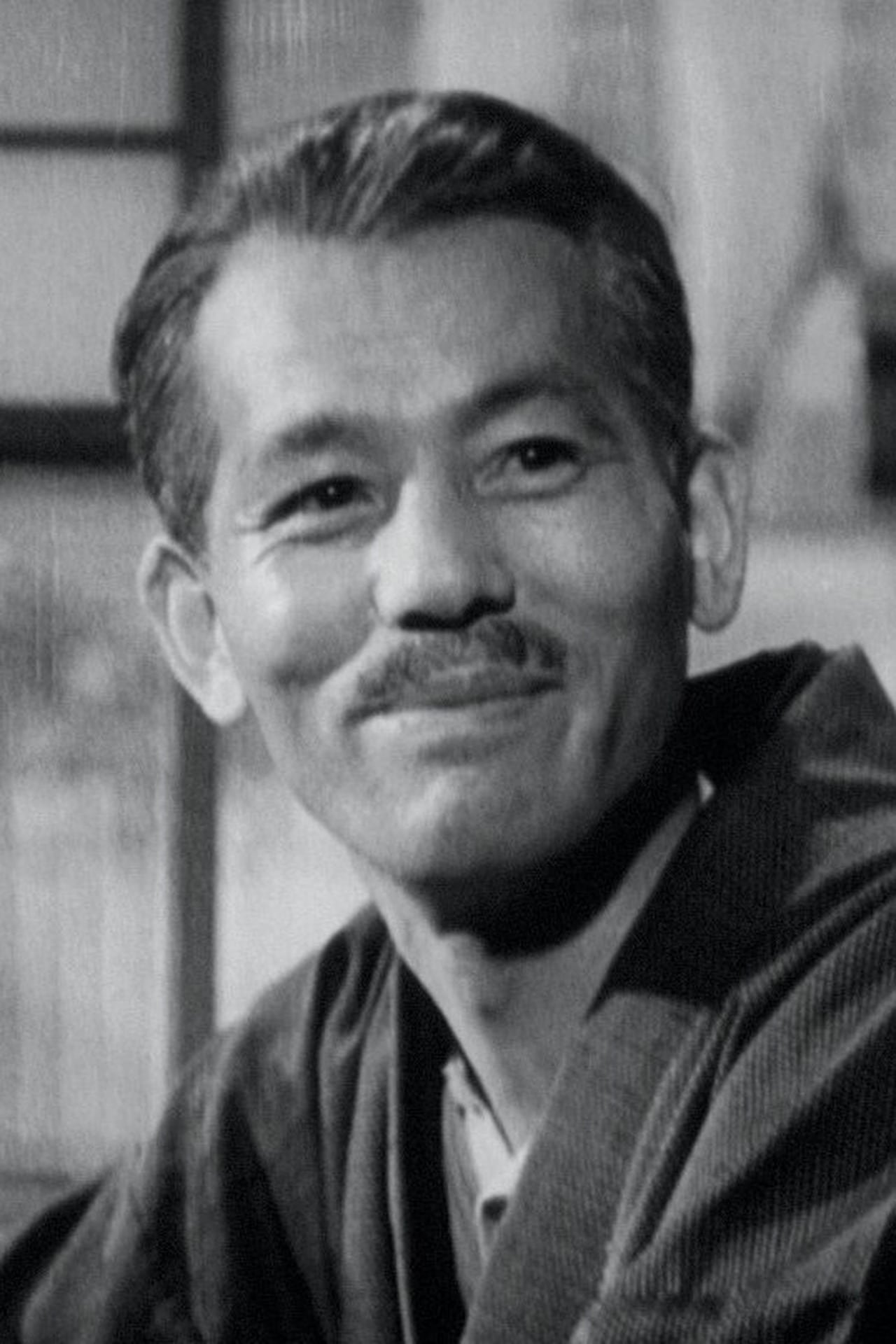

Wim Wenders revient sur l’œuvre d’Ozu avec éloquence, sur un ton cependant neutre, sa voix-off sans émotion et parfois presque soporifique abordant un des thèmes principaux de la filmographie du cinéaste japonais : la famille, sur le déclin, souvent filmée chez-elle, dans ces maisons traditionnelles où la caméra est souvent placée au niveau du sol. Le cinéma d’Ozu offre « une image vraie de l’homme du XXème siècle », affirme-t-il, autrement dit un accès à l’universel, un reflet du monde qui ne se limite pas à Tokyo dans la période de l’après-guerre. Wim Wenders rencontre celui qui fut le caméraman d’Ozu, Yuharu Atsuta. Ce dernier lui révèle alors les secrets techniques du fameux « plan tatami », et fait part avec grande humilité de son travail avec le cinéaste, dans un discours émouvant.

Le sanctuaire cinématographique dont le réalisateur allemand fait l’éloge existe dans l’imaginaire. Entreprendre ce voyage à Tokyo, c’était une façon de faire se rencontrer l’imaginaire et le réel, de confirmer ou d’infirmer l’idée avec la réalité. Et ce qui devait arriver arriva : Wim Wenders n’a pas retrouvé grand-chose du monde d’Ozu dans le Japon des années 80. Aurait-il totalement disparu ?

Peut-être ne cherche-t-il pas au bon endroit. Ses pérégrinations à travers Tokyo sont guidées par le hasard, et vont le conduire à un dépaysement spatial et temporel. Les époques se mêlent dans son imaginaire : il tente de se raccrocher à un temps perdu, celui des films d’Ozu, qui vient se confronter à un présent qu’il ne reconnaît pas.

Wim Wenders se perd avec sa caméra dans la cohue de la capitale japonaise, pénétrant à Shinjuku dans les salles de pachinko où le brouhaha se mêle à la fumée de cigarette, suivant les trains et les fils électriques qui parcourent la cité et fendent le paysage urbain, et bien sûr captant les lumières nocturnes et ses images électriques auxquelles le regard ne peut échapper. La démarche technique du réalisateur se rapproche parfois volontairement de celle d’Ozu : comme ce dernier, il utilise un objectif 50mm pour filmer la rue de nuit, ses restaurants et bars éclairés par les néons.

Le voyage onirique se poursuit aussi en voiture, et à travers la vitre les lumières sont comme des taches de couleur sur un tableau humide. La pluie battante tombe au rythme d’un saxophone qui accompagne des sons électroniques sur une musique à la fois angoissante et captivante. Wim Wenders remarque cependant que Tokyo abrite deux mondes, non pas opposés mais qui se rencontrent et coexistent : la folie moderne et la tradition tranquille. Les enfants jouent dans les cimetières sous les cerisiers en fleurs où se promènent des passants souriants.

Ces rares instants légers où le calme règne sont aussi ceux des voyages en train, qui s’offrent comme de précieux instants de réflexion, guidée par une perception presque somnambule de Tokyo. Difficile ici de ne pas penser au Japon de Sans Soleil de Chris Marker, qui d’ailleurs ose se montrer pour quelques secondes devant la caméra de Wim Wenders. Les images de Tokyo fonctionnent ici comme une mémoire cinématographique, une perception subjective qui questionne le décalage entre le cinéma et la vie, entre la fiction et la réalité, au travers d’une réflexion sur le cinéma d’Ozu comme « représentation vraie de la réalité », représentation qui n’existe plus.

Wim Wenders offre donc avec son journal filmé qu’est Tokyo-ga bien plus qu’un compte-rendu de voyage. Tokyo se dévoile, accompagnant son imaginaire et ses réflexions, sur le cinéma d’Ozu, et plus largement sur le cinéma en général, comme art du temps et de la mémoire.

Camille Villemin