D’abord, quelques notes familières. Notes composées jadis par Michel Legrand pour Joseph Losey (Le Messager), et que les amateurs de Faites entrer l’accusé reconnaîtront immédiatement Le tout sur des images filmées au plus près de la terre — plongée dans la végétation luxuriante du Sud des États-Unis, son herbe humide, ses papillons gracieux. De quoi donner le ton : avec l’entêtement d’un entomologiste et la distance ironique d’un moraliste (au sens le plus noble du terme, c’est-à-dire jamais moralisateur !), le réalisateur du superbe Carol revient pour un nouveau mélodrame hanté par le scabreux du fait-divers (fictif) et le trash des tabloïds, accouchant d’une satire aussi subtilement perverse que bouleversante.

Savannah, Géorgie, USA. Elizabeth Berry (Natalie Portman), actrice populaire en recherche d’un grand rôle, pense l’avoir trouvé en la personne de Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore), élégante et zozotante sexagénaire, dont la relation illicite avec un adolescent de 13 ans secoua le pays quelques décennies plus tôt. Tornade médiatique, divorce, procès, prison. Puis retour à la vie civile, mariage avec le jeune homme (devenu majeur entre temps), vie de famille, enfants. Gracie et son mari Joe (Charles Melton), maintenant presque quarantenaire, vivent dans une belle maison près du fleuve. Leurs trois enfants sont grands : la plus âgée a déjà quitté le nid, les deux autres s’apprêtent à célébrer leur remise de diplôme et à suivre leur grande sœur à l’université, laissant seuls leurs parents face à leur passé sulfureux. Passé que l’actrice vient justement déterrer, en passant quelques semaines aux côtés de celle qu’elle doit incarner à l’écran.

Mêlant défiance et confessions, une relation ambiguë se tisse entre Elizabeth et Gracie. Mimétisme, jeux de reflets : le motif du dédoublement revient comme un leitmotiv pendant tout le film, de même que celui du miroir, qui joue un rôle prépondérant… Quand ce n’est pas la caméra elle-même qui fait figure de miroir, dans lequel Gracie et l’actrice s’observent à la fois elles-mêmes et mutuellement, se jaugeant tout en se pomponnant. Car le miroir, c’est aussi le lieu où l’on se fabrique un masque, à l’abri dans son petit espace privé, celui de la salle de bain ou de la chambre, ou bien des toilettes de restaurant dans lesquels on s’échappe quelques instants, pour se refaire une beauté — c’est-à-dire, en somme, pour s’assurer que la façade qu’on a mis tant de soin à monter n’est pas en train de se fissurer sournoisement.

Comment continuer à vivre une fois le scandale passé ? Pour les Atherton-Yoo, la réponse est claire : contredire le scandale en jouant la normalité. Donc en jouant un rôle, quitte à dissimuler sa vraie nature, ses véritables désirs et souffrances. Faire bonne figure : la belle épouse pâtissière, le père au barbecue ou devant la télé, bière à la main, la famille solidaire qui, au fil des années, est parvenue à se faire une place dans la communauté. Quant aux colis merdeux déposés anonymement sur le porche, quant aux rumeurs et aux messes-basses : n’y pas faire trop attention. Continuer à sourire, quoi qu’il arrive. Avoir l’air heureux — envers et contre tout. Et de fait : « ils ont l’air heureux, alors… qu’est-ce que j’en sais ? », admettra, philosophe, l’ex-mari de Gracie. Sauf qu’on est en Amérique — qui plus est en banlieue pavillonnaire, royaume des névroses, du mensonge et de l’hypocrisie. Todd Haynes le sait, qui en a fait le sujet de plusieurs de ses films — de même que David Lynch, auquel on pense parfois devant May December. Derrière le vernis, l’horreur. Ou si ce n’est l’horreur, du moins la solitude, le désespoir et les pleurs.

L’irruption de l’actrice dans ce petit monde faussement parfait ne pouvait que le faire vaciller sur ses fondations pourries. La révélation par l’image — donc encore une fois, par le dédoublement — et la reconstitution : c’est aussi le sujet de May December. « Si petit… », murmure Elizabeth, en comparant sa main à la radiographie de celle d’un enfant de treize ans. Dans la séquence précédente, on la voyait visionner des essais d’adolescents pour le rôle de Joe… Vertige.

L’effet est sidérant, d’autant plus que le film est visuellement somptueux : à commencer par sa photographie signée Christopher Blauvelt (à qui l’on doit déjà celle de l’excellent Showing Up de Kelly Reichardt), qui semble entretenir la lumière vaporeuse d’une perpétuelle fin d’après-midi ensoleillée. En se jouant des codes du thriller pour produire un faux-suspense aberrant (voir cette pause ultra-dramatique de Gracie devant le frigo, suivie de son désopilant « je pense pas qu’on ait assez de hot-dogs… » qui tombe comme un cheveu sur la soupe), en préservant la tension entre le mélodrame et la satire — l’ironie du propos n’étouffant jamais l’émotion, sans pour autant perdre de sa puissance critique — Todd Haynes parvient à rester sur le fil du rasoir, maintenant avec brio cet équilibre périlleux qui fait de son film un objet délicieusement troublant et dérangeant.

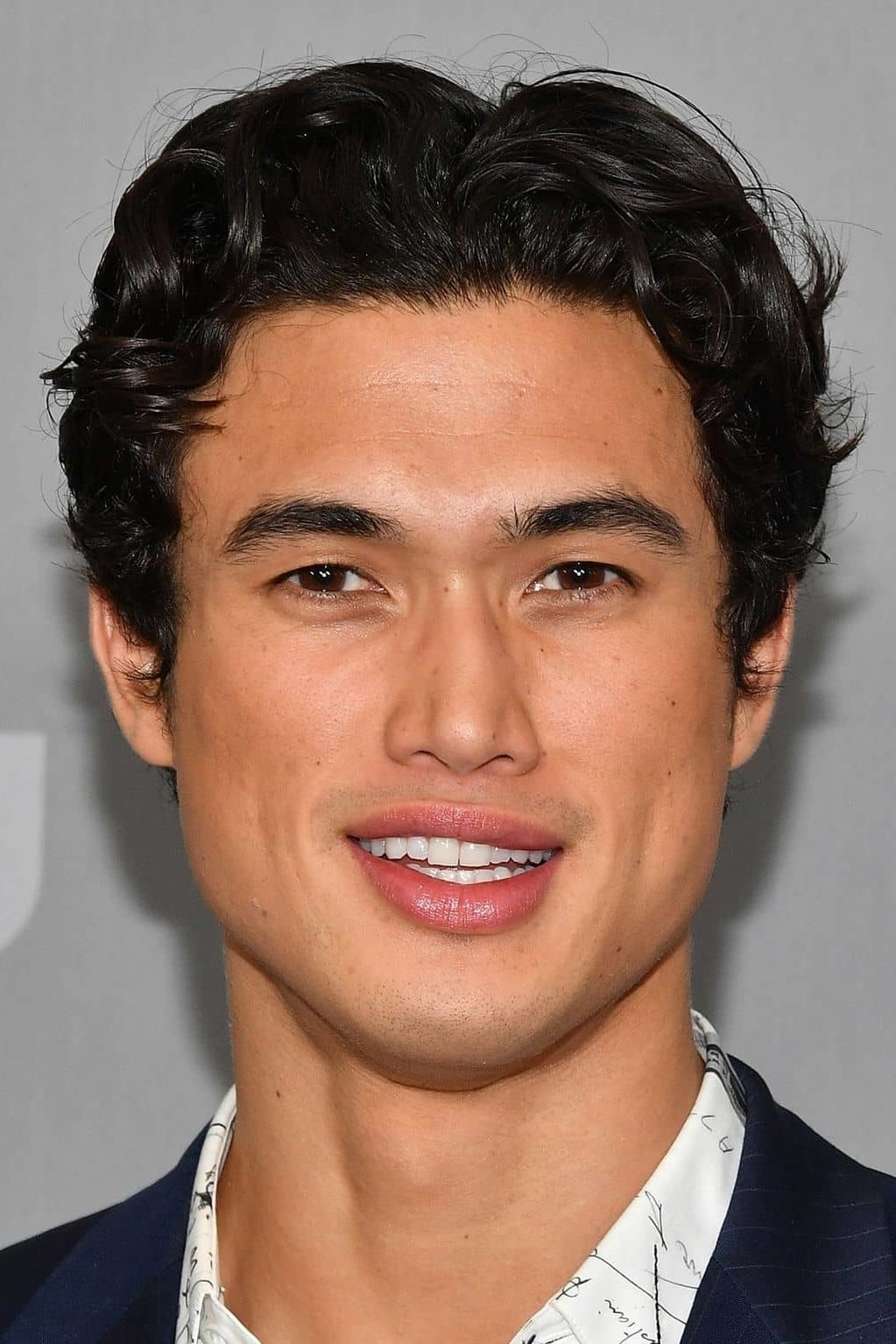

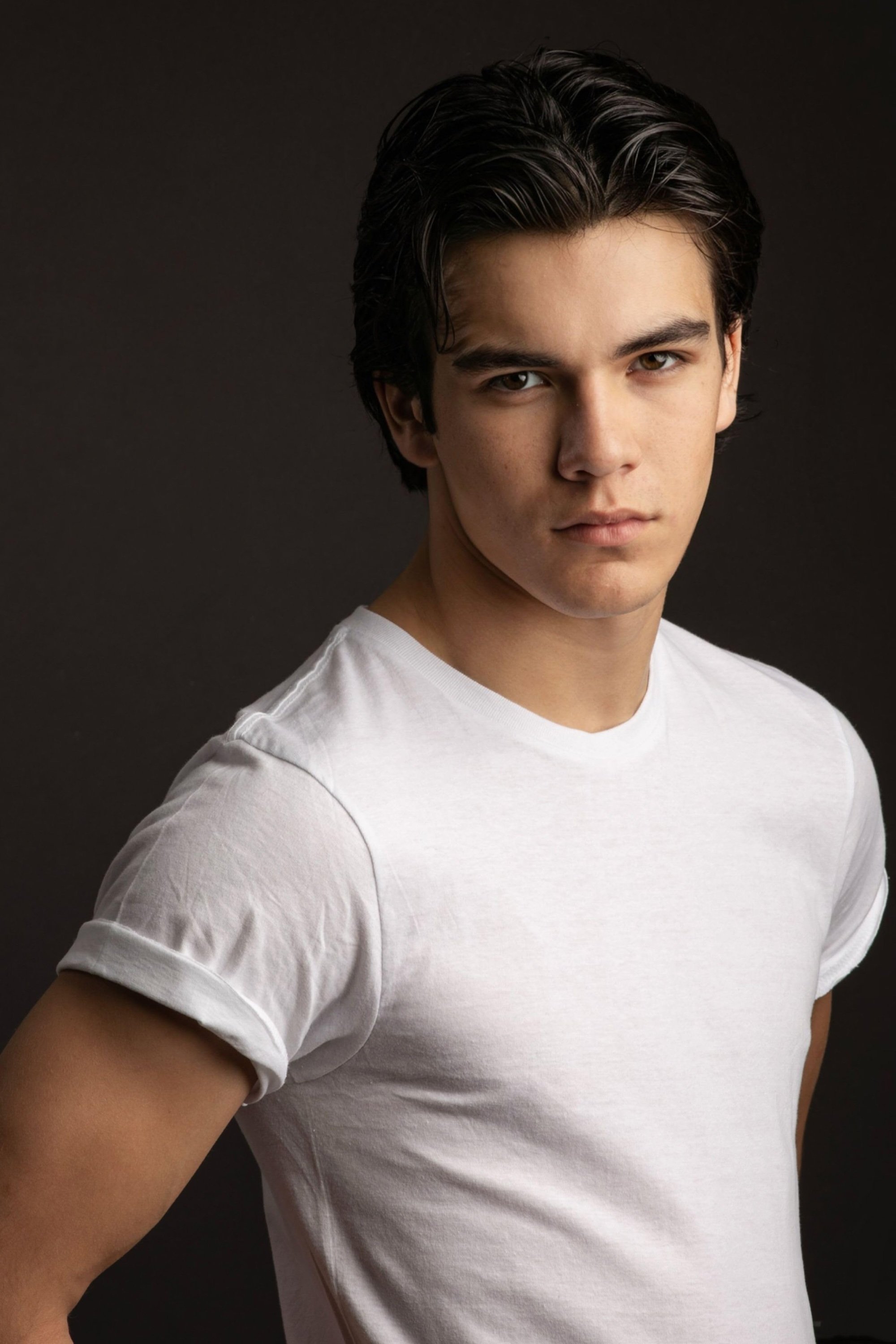

Au royaume du faux-semblant, Natalie Portman et Julianne Moore sont reines : la première qui use parfaitement de son image lisse de Miss Parfaite pour dissimuler les intentions vampiriques de son personnage, et la seconde qui confirme une fois de plus (en était-il besoin ?) qu’elle est l’une des plus grandes actrices de sa génération. Auprès d’elle, Charles Melton s’avère un choix plutôt malin pour incarner Joe : grand corps musclé et visage placide, sa force tranquille laisse entrevoir peu à peu les abimes de perplexité qui le ronge, et toute la souffrance de celui qui, devenu adulte trop tôt et malgré lui, s’est vu voler son enfance. On mesure alors la profondeur abyssale de l’emprise qu’on peut avoir sur les êtres, au point de leur retirer toute espèce de choix. À eux deux, Gracie et Joe forment l’incarnation parfaite d’une vie construire sur le déni, déni auquel aura largement contribué leur entourage, les aidant à préserver leur petit univers factice pour continuer à vivre à côté de la plaque.

« Qu’elles étaient vos attentes ? », demande Elizabeth à Gracie, après un repas de famille terminé en règlement de compte. « Que la soirée se passe bien. Que mes enfants m’aiment. Et que ma vie soit parfaite. — C’est un peu naïf… », rétorque l’actrice. « Je suis naïve », répond Gracie d’un air lointain, presque absent : « Je l’ai toujours été. D’une certaine manière, ça a été un cadeau. »

La naïveté pour alibi, donc. Mais qui pour y croire encore ? Si à mi-parcours le film tend la perche en laissant envisager un traumatisme originel — explication possible au comportement de Gracie — ce ne sera que pour nous replonger dans le doute au dernier moment. « Elle fait toujours ce qu’elle veut et elle l’assume », nous avait-on pourtant prévenu, au début du film. Rejouer sans cesse la scène cruciale, celle par laquelle tout arrive, ne nous aidera pas mieux à cerner la vérité. Tout au plus cela contribuera à maintenir l’insupportable ambiguïté morale de la situation. Avec ce vertige en prime : l’éventualité terrible qu’il n’y ait aucune explication.

Clément Massieu