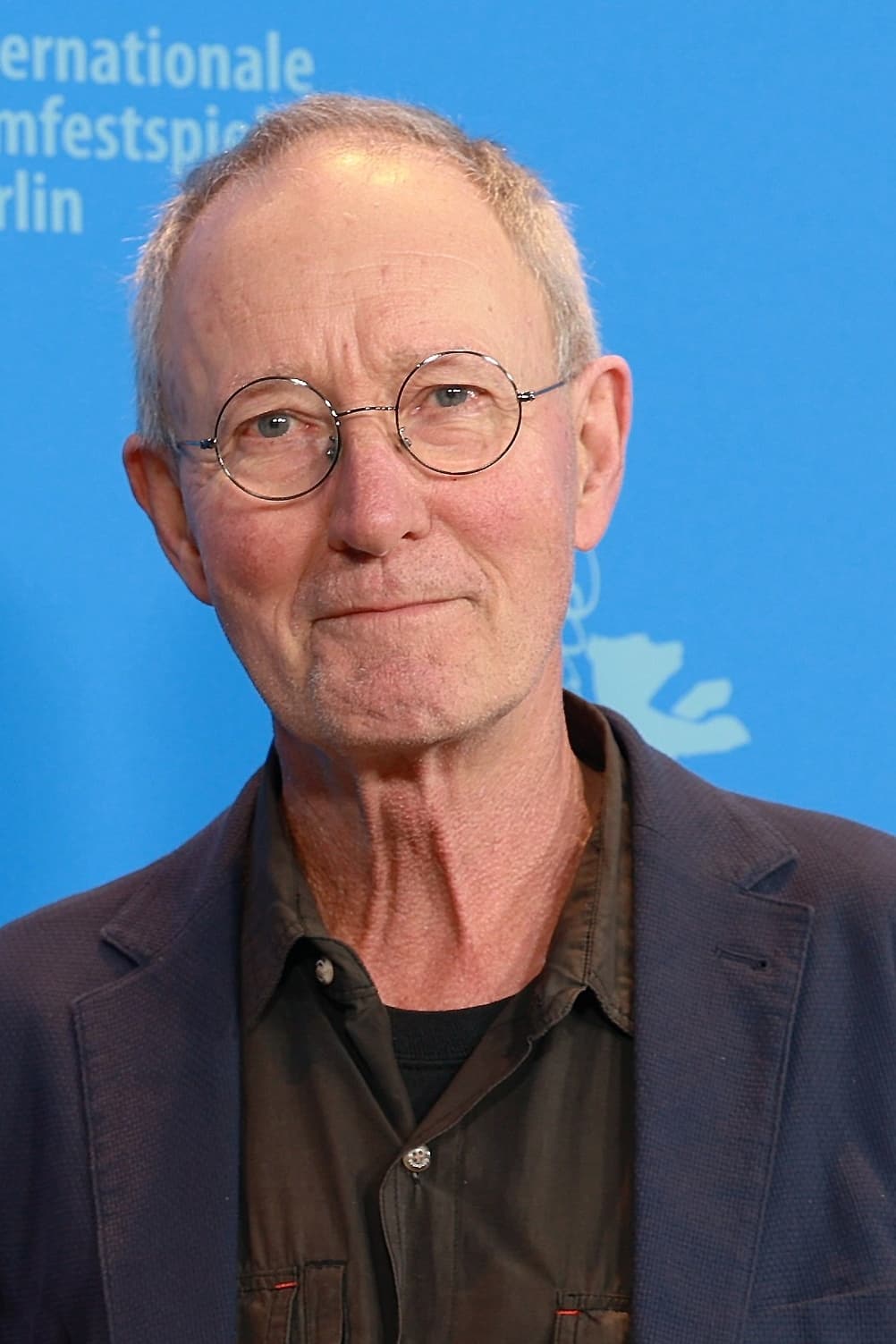

Après dix ans d’absence, le réalisateur du culte Bad Boy Bubby revient au cinéma avec une fiction survivaliste et dystopique filmée en plein désert australien. Suivant pas à pas l’odyssée d’une prisonnière noire échappée de sa cage où des bourreaux masqués l’ont enfermée (visiblement par pure sadisme), The Survival of Kindness prend la forme d’un récit picaresque épuré et minimaliste, dont les partis pris formels et narratifs en font un objet aussi inégal que déroutant.

Les vingt premières minutes du film, mettant en scène les tentatives désespérées de son personnage principal pour sortir de son enfer, sont remarquables d’efficacité. Dans une tension perpétuelle entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, entre l’immensité du ciel étoilé et les craquelures de la terre filmées en macro, la caméra de Rolf de Heer parvient à rendre sensible l’enfermement de son héroïne, contrainte à scruter au plus près les détails du monde qui l’entoure, à la recherche de la moindre fissure, de la moindre faille par laquelle s’échapper. Il y a quelque chose de presque beckettien dans The Survival of Kindness. Où sommes-nous, quand sommes-nous, que se passe-t-il au juste ? Rien ne permet de le savoir. Premièrement parce que les personnages ne parlent pas, ou à peine — et quand ils le feront, ce sera dans des langues différentes, et jamais sous-titrées. À mesure que le film avance, on parvient quand même à grappiller quelques informations. On comprend alors qu’une mystérieuse épidémie fait rage, obligeant les populations blanches les plus aisées à porter des masques à gaz, quand les plus pauvres sont condamnés à crever dans la misère. Pendant ce temps, les personnes de couleurs sont traquées, réduites en esclavage pour servir de main-d’œuvre dans les usines, quand elles ne sont pas tout simplement violées, brutalisées et abattues comme des bêtes.

Si certains ont un visage, les personnages de The Survival of Kindness ne portent pas de nom : BlackWoman, BrownGirl, BrownBoy, SickMan, ils ne seront désignés que par leurs caractéristiques physiques, leur fonction dans l’histoire — celles-ci renvoyant directement aux étiquettes qu’une société réactionnaire leur a collés sur le dos pour mieux les stigmatiser. Cette distance et cet anonymat, ce refus de la psychologie ne font que renforcer plus encore cette atmosphère de conte que dégage le film, à laquelle se mêlent des éléments de SF, contribuant à en faire une sorte de western allégorique, moins post-apocalyptique que post-démocratique.

Car si le film a été tourné en Australie, difficile de ne pas penser à l’Amérique et à ses mythes : le Grand Ouest et sa conquête, le désert, ou encore le motif du train, très présent dans le film, et qui n’est pas sans évoquer cette part sombre de l’histoire états-uniennes : celle du vol et de l’exploitation des terres indiennes par le gouvernement, entérinés par le Pacific Railroad Acts et la construction du premier chemin de fer transcontinental. Récit de l’oppression de l’homme par l’homme, le film offre une analogie évidente avec l’Amérique post-trumpienne, ses white supremacists, sa politique régressive et le retour à ses fondements xénophobes. Dans ce monde hostile, les victimes de la haine raciale, privées de moyens de communication, se reconnaissent d’abord par leur cri. On crie beaucoup dans The Survival of Kindness, on pleure, souvent seul, avec le silence des grands espaces pour toute réponse… Et quand on se parle enfin, on ne se comprend pas, contraints de se regarder en haussant les épaules, non sans humour, face à l’absurdité de la situation.

S’il fait souvent preuve d’inventivité, le film de Rolf de Heer finit tout de même par s’essouffler en cours de route, malgré ses trouvailles formelles. Comme si, trop satisfait du programme qu’il s’est donné, le cinéaste avait quelque mal à renouveler son inspiration, et donc à nous tenir en haleine. À mesure que le périple de BlackWoman se poursuit, les désillusions s’enchaînent, et avec elles l’effet de surprise s’atténue. Croyant s’être sorti de l’enfer, l’héroïne n’aura fait que se jeter dans un autre, plus grand et plus terrible encore, parce que sans limites celui-là.

Avec une telle vision du monde, quelle autre alternative que celle du retour en arrière, pris dans la marche d’un éternel recommencement cosmique aligné sur le mouvement des étoiles ? Au bout du compte, on gardera de The Survival of Kindness le souvenir d’une œuvre visuellement atypique, mais comme enfermée dans son propre concept, qu’elle a un peu de mal à dépasser. À l’image de sa fin, aussi ambivalente que révélatrice : conclusion logique pour un film qui s’avère redoutablement pessimiste quant à l’avenir de l’humanité.

Cela dit, pas sûr qu’on puisse l’en blâmer.

Clément Massieu