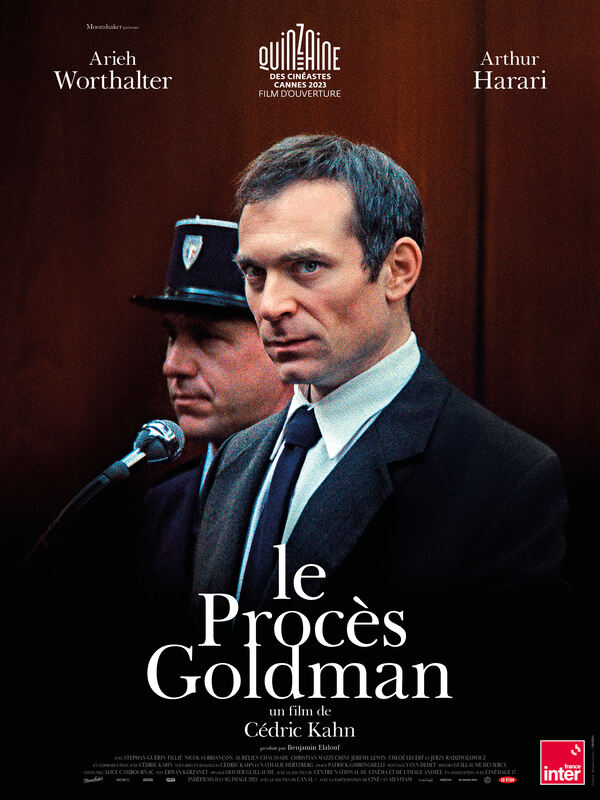

C’est vrai qu’elle a tout pour fasciner, l’affaire Goldman. À la fois l’affaire, mais le type aussi. Militant d’extrême gauche fourvoyé dans le banditisme, né de parents juifs polonais, communistes et résistants, compagnon d’armes de Régis Debray et copain de Félix Guattari, accusé (à tort ?) d’avoir assassiné deux pharmaciennes lors d’un braquage, boulevard Richard Lenoir à Paris, le 19 décembre 1969, Pierre Goldman ne pouvait pas manquer de devenir, un jour ou l’autre, un héros de cinéma. Héros profondément ambigu, certes, splendide et pathétique : digne d’un roman d’aventure ou d’un film de gangster. De quoi tirer un large biopic à la Mesrine, façon « ascension et chute d’un braqueur enragé qui s’était rêvé révolutionnaire pour finir bouc-émissaire d’une France gangrénée par le racisme », en diptyque ou en triptyque, ou en mini-série Canal +, pourquoi pas ? Avec tout le gratin du cinéma français au générique, bien entendu.

Et bien non. Cédric Kahn a fait l’autre choix. Celui de la reconstitution minimaliste, quoique minutieuse, et du casting anti-stars. En se concentrant presque exclusivement sur les quatre jours du second procès de Goldman, après que la Cour de cassation eut annulé la condamnation à perpétuité des assises, et suite à la mobilisation et au soutien d’une grande partie de la presse, de l’opinion publique et de la gauche française — de Sartre et Beauvoir à Simone Signoret — et jusqu’au futur président François Mitterrand. C’est que le biopic, au sens classique du terme, aurait été superflu. Et que la forme du procès, pour un accusé déjà plutôt enclin à l’auto-analyse impitoyable, s’avérait déjà le parfait dispositif pour ratisser de fond en comble les événements d’une vie faite d’engagements et de coups foireux, entre exaltation romantique et dépression suicidaire. Une vie dont les deux pôles, entre lesquels elle balance dangereusement, auraient pour noms Révolte et Martyre.

C’est donc comme une star que débarque Pierre Goldman à son procès, sous les flashs des photographes. Comme une star, ce qui semble paradoxal de la part de celui qui dit détester le spectacle : « la pompe, l’aspect théâtral, et toutes ces choses qui me répugnent ! ». En effet, même s’il réprouve la dimension spectaculaire, ultra-médiatisée de sa propre affaire, Goldman ne peut s’empêcher de s’exprimer par coups d’éclats, nourrissant un peu plus l’hystérie qui l’entoure. Et de ce fait les avocats de la défense ont bien du mal à contenir leur client, qui ne cesse de saper leurs efforts, par des propos de moins en moins mesurés et de plus en plus radicaux.

À la fièvre collective, le cinéaste oppose l’austérité d’un dispositif filmique proche de la captation, tournant avec plusieurs caméras en même temps, et laissant les figurants réagir aux événements reconstitués, sans les avoir préparés à l’avance. On sent bien que ce qui anime Cédric Kahn n’est pas tant de tirer du romanesque de la vie mouvementée de son personnage, que de restituer au plus près la parole et la pensée singulière de celui-ci, en captant l’effet qu’il parvient à provoquer sur ceux qui l’écoutent. Jusqu’à quel point les mots prononcés dans le film sont authentiques, tirés des minutes du procès ? Difficile à dire, mais Kahn restitue brillamment l’esprit de l’époque : celui d’une France profondément clivée, entre gauche et droite, entre désir de révolution sociale et obsessions raciales et sécuritaires. Une France dont on se rend compte d’ailleurs qu’elle a bien peu changé en presque cinquante ans.

C’est à un véritable match qu’on assiste entre les murs de la salle de prétoire, l’utilisation du format 1:33 accentuant un peu plus la sensation de huis clos. Devant la caméra, les témoins défilent, chacun avec ses mots, ses préjugés, sa vision du monde et des événements. À mesure que le film avance, il devient de plus en plus difficile de se faire un avis : qui est Goldman, qu’a-t-il dans la tête, est-il capable de tuer ou non ? Et l’a-t-il fait ? Plus la parole se déverse — celle de Goldman (Arieh Worthalter, particulièrement habité), comme celles des témoins — plus les intéressés nous semblent opaques, et la vérité hors d’atteinte. Oui, c’est bien à un match qu’on assiste : un match d’idées, opposant des conceptions du monde et de la société radicalement différentes. Des conceptions de l’Histoire radicalement différentes. Ces différences, elles se mesurent avant tout sur le terrain du langage : « tête d’arabe », « type méditerranéen », « mulâtre » — autant d’insultes et de périphrases par lesquelles le film prend le pouls d’un pays où le racisme est devenu endémique et affecte tout jugement. Ainsi, quand Goldman s’exclame avec virulence, et sans la moindre nuance, que la police est raciste, absolument toute la police, on peut bien le traiter de paranoïaque : ses propos n’en demeurent pas moins d’une brûlante actualité, encore aujourd’hui.

Si Le Procès Goldman n’aboutit à aucune certitude quant à la culpabilité ou l’innocence de son personnage, c’est parce que ce n’est pas son ambition. Comment le pourrait-il d’ailleurs ? En cela, le film de Cédric Kahn rejoint L’Anatomie d’une chute de Justine Triet. Tous deux nous rappellent que le cinéma n’a jamais été le lieu de la vérité, mais du doute. Il en va de même d’une cour de justice, où à défaut de certitudes, c’est avant tout sur l’éloquence des partis que repose l’issue d’un procès. Goldman a-t-il tué, oui ou non ? Impossible de le savoir. Au jeu de l’éloquence en revanche, c’est bien lui qui aura gagné.

Clément Massieu