Avouons-le : on avait un peu peur. Déjà, The French Dispatch nous avait laissé une drôle d’impression. Avec son casting (un peu trop) luxueux et ses récits enchâssés, tous les effets semblaient permis, et malgré des qualités plus qu’évidentes, on en était sorti groggy — avec ce sentiment qu’il ne suffirait que d’un film de plus pour que le trop-plein déborde, nous laissant sur le carreau pour de bon. Mais, fait étrange : à voir Asteroid City, il semble que Wes Anderson ait été traversé par quelques doutes lui aussi…

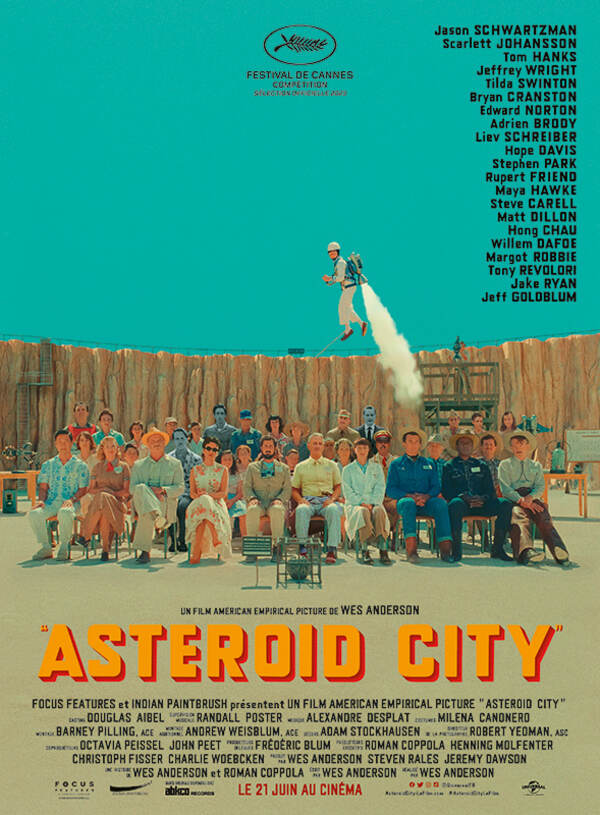

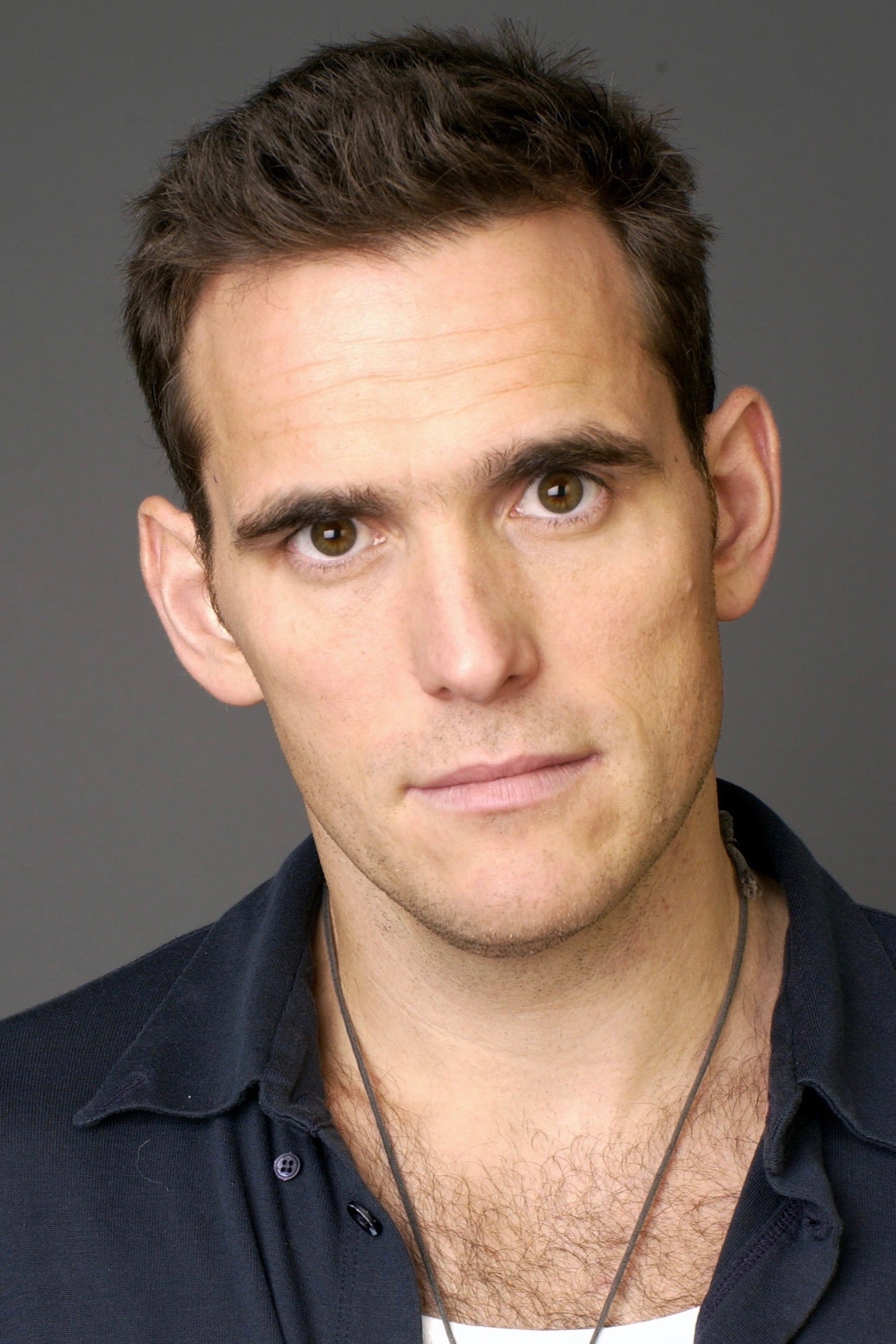

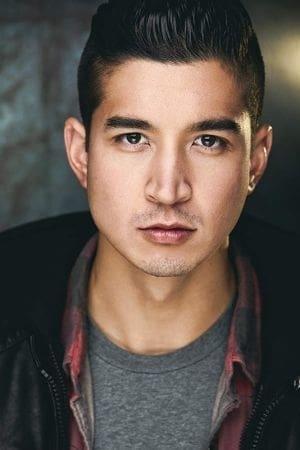

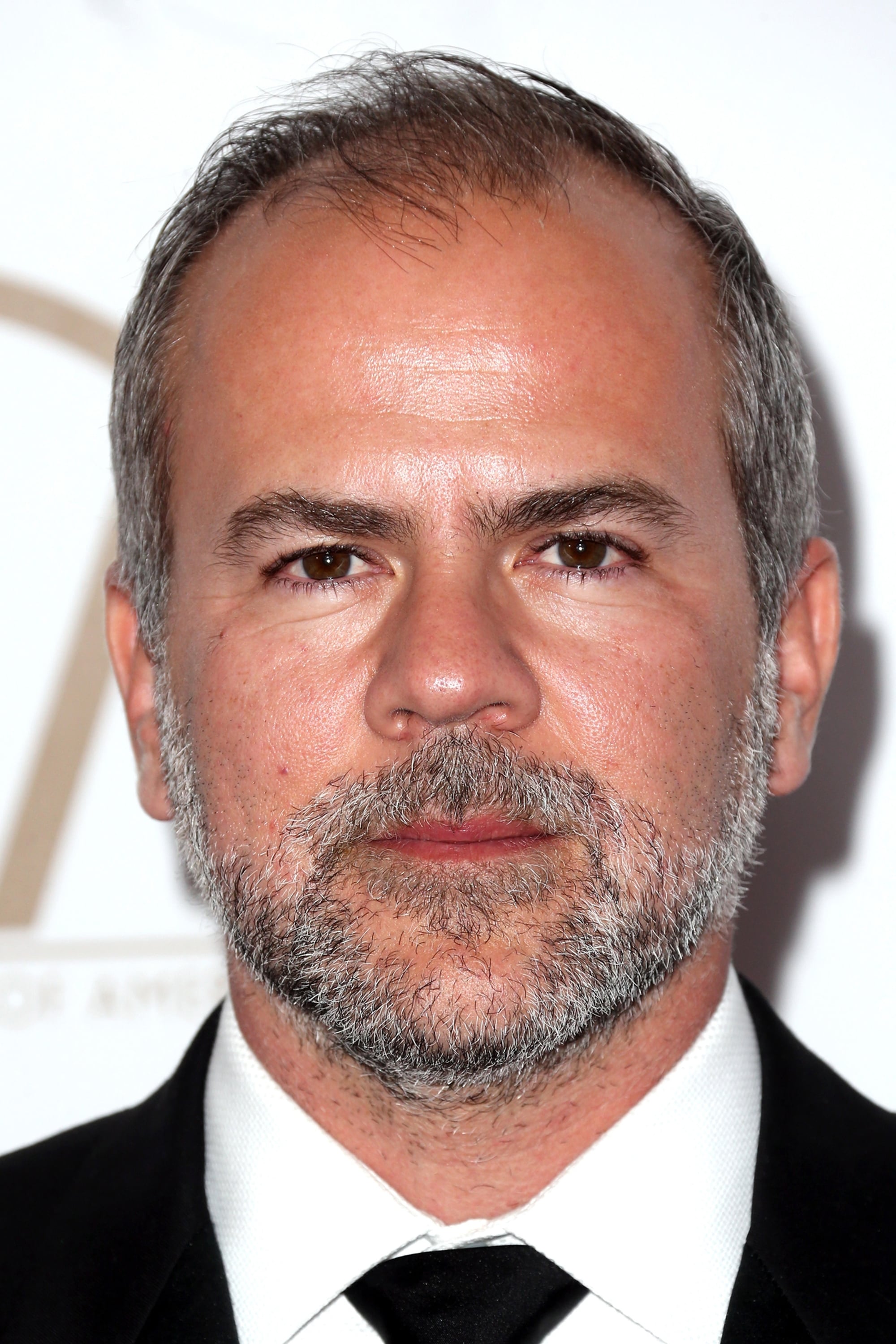

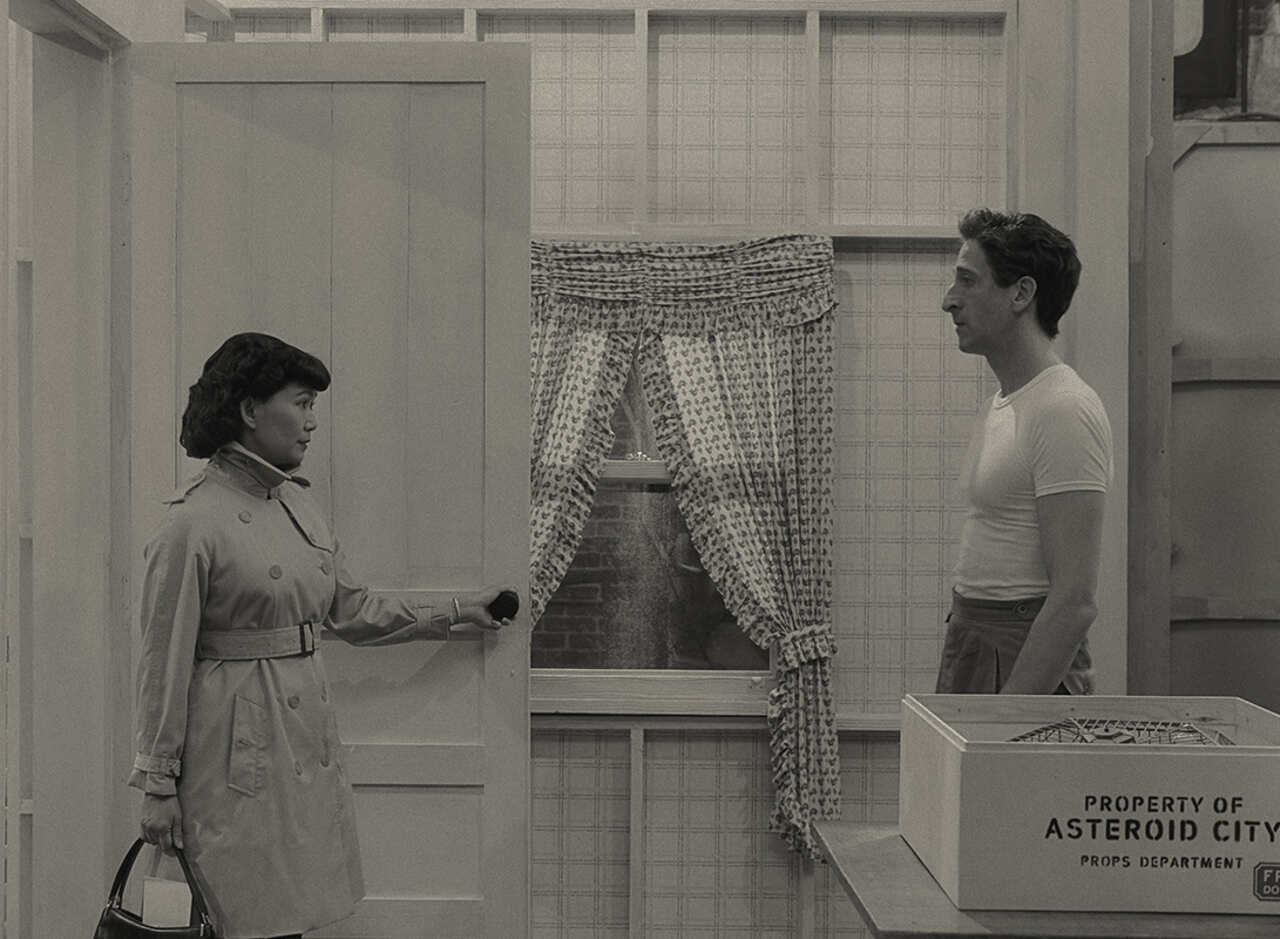

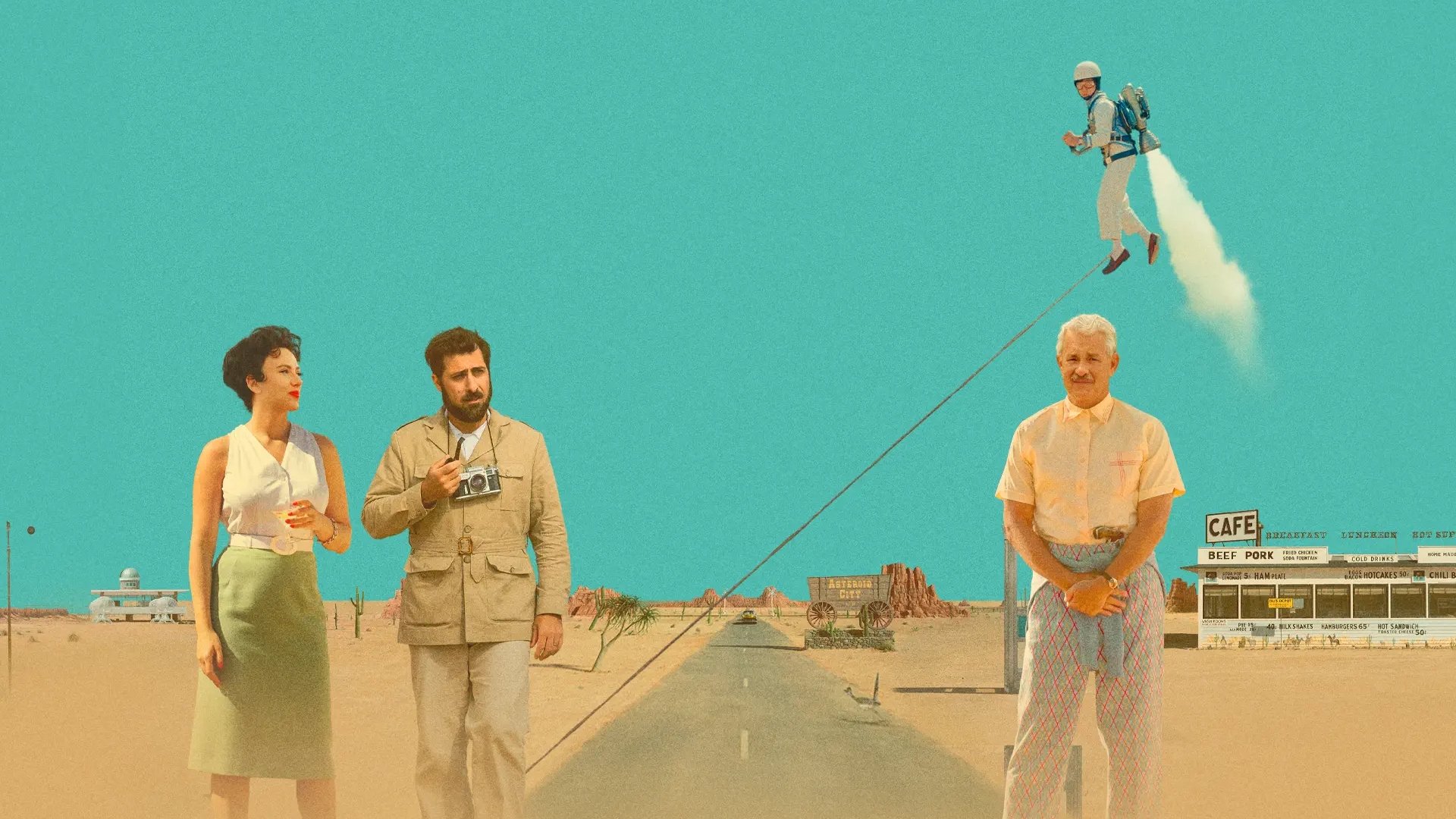

Nous sommes dans les années 50, au milieu du désert américain, dans la petite ville fictive d’Asteroid City, célèbre pour la météorite qui s’y est écrasée quelques siècles plus tôt. Et aussi parce qu’elle accueille chaque année un concours scientifique récompensant les inventions de jeunes adolescents surdoués. Événement qui justifie la présence d’une poignée de personnages venus des quatre coins du pays — un photographe de guerre tout juste veuf, une actrice célèbre quelque peu borderline, un grand-père en deuil, une maîtresse d’école et une bande de cow-boys musiciens — auxquels il faut ajouter scientifiques et militaires, et qui tous seront les témoins d’un phénomène qui les laissera pantois… Sauf qu’il s’agit en fait d’une pièce de théâtre, écrite par un auteur un brin alcoolique, et dont les acteurs ont quelque peu de mal à comprendre le sens. Sans compter qu’il s’agit AUSSI d’une émission de télévision, nous plongeant dans les coulisses de ladite pièce. Euh… jusque-là vous suivez ?

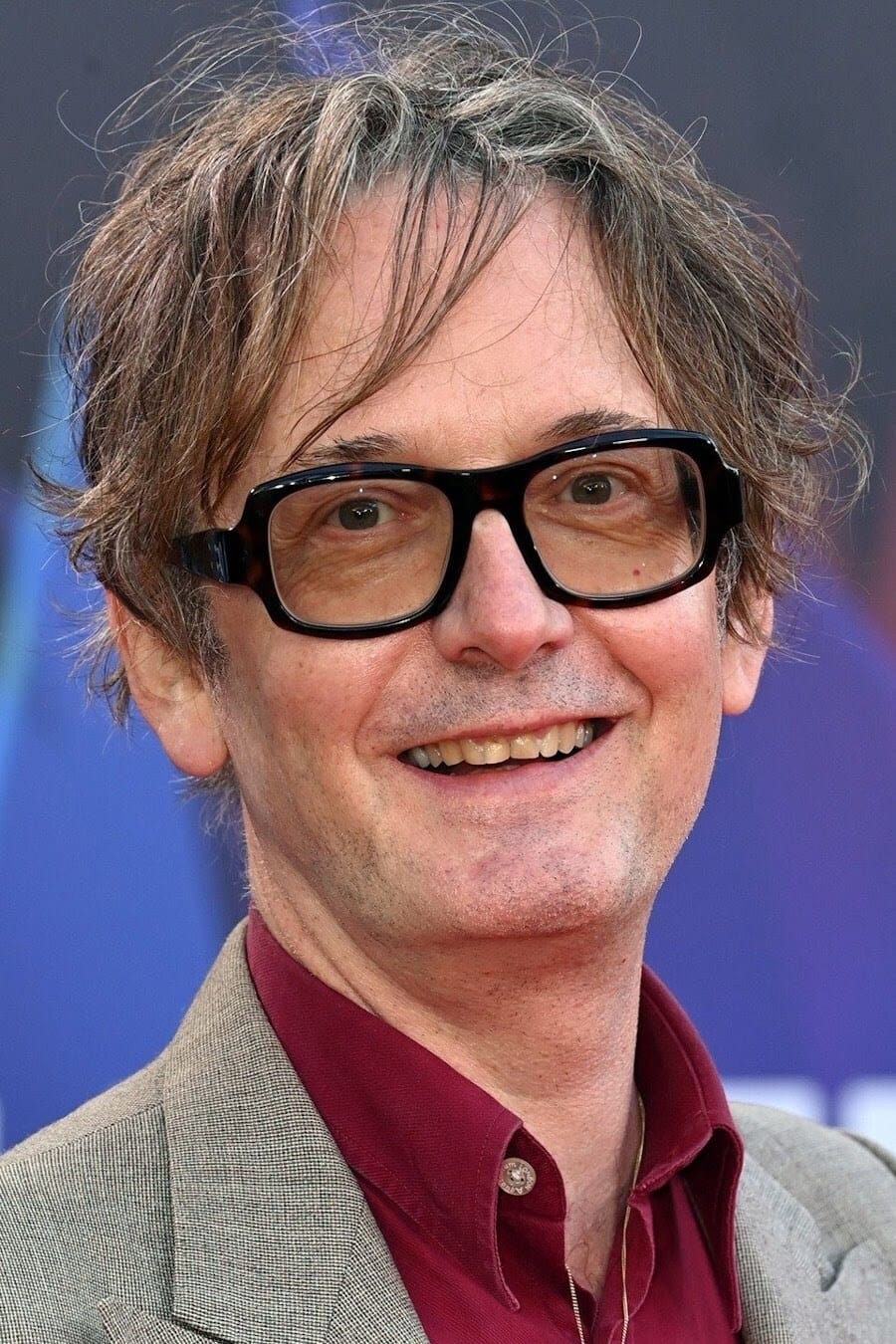

Grand littéraire, Wes Anderson nous avait habitué à ce genre de tricotage romanesque. Après Stefan Zweig et l’Europe d’avant-guerre, après la France des années 60 et le Nouveau Journalisme, c’est maintenant à l’Amérique et ses mythes que s’attaque le cinéaste, proposant un grand écart improbable entre Broadway et le Grand Ouest, le tout mâtiné d’une bonne dose de SF — rien que ça. Véritable hommage à la culture populaire des années 50, autant qu’à l’Actors Studio et aux pièces de Sam Shepard, Asteroid City semble habité des mêmes questions que nous nous posions de plus en plus devant chaque nouveau film d’Anderson, depuis le tournant opéré par The Grand Budapest Hotel (peut-être son meilleur film à ce jour). La question la plus cruciale étant : jusqu’à quelle limite peut-on pousser la maniaquerie avant que celle-ci ne finisse par noyer toute forme d’émotion ?

Plutôt que de nous répondre ou de réprimer ses pulsions formalistes, le cinéaste pousse le bouchon encore plus loin, assumant pleinement l’artificialité de son petit univers — ici justifiée par la mise en abyme, énième occasion d’expérimenter de nouvelles formes de récit. Jamais la grande minutie du cinéaste n’avait encore frôlé l’hystérie de si près, et ce n’est pas un hasard si l’intrigue se situe en pleine Guerre Froide, période marquée par le maccarthysme, la paranoïa et la peur de la bombe. Plus sèche et serrée que jamais (l’influence du désert ?), la mise en scène déroule des images qu’on croirait sorties d’un album de Tintin. On a souvent vu en Wes Anderson un adepte de la ligne claire au cinéma. Mais il faut aussi souligner combien la netteté graphique de ses récents films se trouve contrebalancée par leurs structures narratives complexes, qui viennent en brouiller la lisibilité. (En cela, il se montre plus proche de Chris Ware que de Hergé.)

Asteroid City marque ainsi une nouvelle étape dans la carrière d’Anderson qui semble ici plus conscient de lui-même, de sa propre vision (et peut-être de ses limites) que jamais. Il serait dommage de voir dans le jusqu’au-boutisme du cinéaste une forme de dérobade. Au contraire : prétextant de nous plonger dans les coulisses d’une pièce de théâtre, Anderson s’interroge avec nous sur l’acte de création, et tout ce qui le relie à la réalité. Parmi tous les personnages hauts en couleurs du film, il y a en un, pourtant très secondaire, dont on se souviendra toujours : ce petit génie qui ne cesse de se lancer des défis idiots et dangereux pour attirer l’attention. Mais pourquoi fait-il ça ? demande son père excédé. « Je ne sais pas vraiment… », répond le gamin, qui ne s’était jamais posé la question : « Peut-être pour m’assurer que j'existe vraiment, et que les autres me voient.» Difficile de ne pas penser à Wes Anderson lui-même, dont les trouvailles formelles paraissent autant de pirouettes au bord du vide et de la mort. Derrière la sophistication de la mise en scène, encore une fois, transparaît la question du deuil, de la solitude et de la dépression. Ces thématiques ont toujours été là, en filigrane, depuis ses premiers films. L’humour, chez Anderson, n’a jamais été que la politesse du désespoir.

« À jouer implacablement, et sans pause » préconise l’auteur de la pièce, au début du dernier acte. Comme si le moindre arrêt du train en marche risquait d’ouvrir un abîme d’incertitudes et d’angoisses. Ainsi, vers la fin du film, l’un des acteurs sort soudain de scène, en proie au doute, et s’en va trouver le metteur en scène pour lui avouer ne pas comprendre le sens de cette histoire. Mais qu’importe de ne pas comprendre, lui répond ce dernier. Il suffit de la jouer ! Et si possible, de la jouer bien.

On ne sait pas combien de films cela tiendra encore, mais une chose est sûre : maintenant, on y réfléchira à deux fois avant d’accuser Wes Anderson d’ignorer les limites de son petit monde (faussement) parfait. Certes, il est le fruit d’une grande maîtrise. Il n’en est pas moins le théâtre de crises profondes. Jusqu’ici, les crises n’avaient été qu’existentielles, ou au pire, historiques. Avec Asteroid City, elles prennent soudain des proportions cosmiques.

Clément Massieu