Il est rare dans une vie de cinéphile d'avoir pu assister à une séance où lorsque les lumières se rallument, on a l'impression d'avoir vécu un grand moment de cinéma qui restera à jamais gravé dans nos vies. Pour votre serviteur Mad Will, le nouveau film de Spielberg est tout simplement l'un des longs-métrages majeurs du cinéma américain de ces dernières années. Retrouvez sa critique ci-dessous où il radiographie la dernière œuvre du papa d’E.T.

La critique :

Quand Bergman tourna Fanny et Alexandre, il rappelait à ses interlocuteurs que ce serait son dernier film. Pour sa part, Spielberg n’a pas prévu pour l’instant d’arrêter sa carrière, s’apprêtant à tourner une série sur Napoléon pour HBO d’après les travaux de Stanley Kubrick. On peut néanmoins considérer The Fabelmans comme un film somme sur sa vie et sur l’amour immodéré qu’il porte au cinéma.

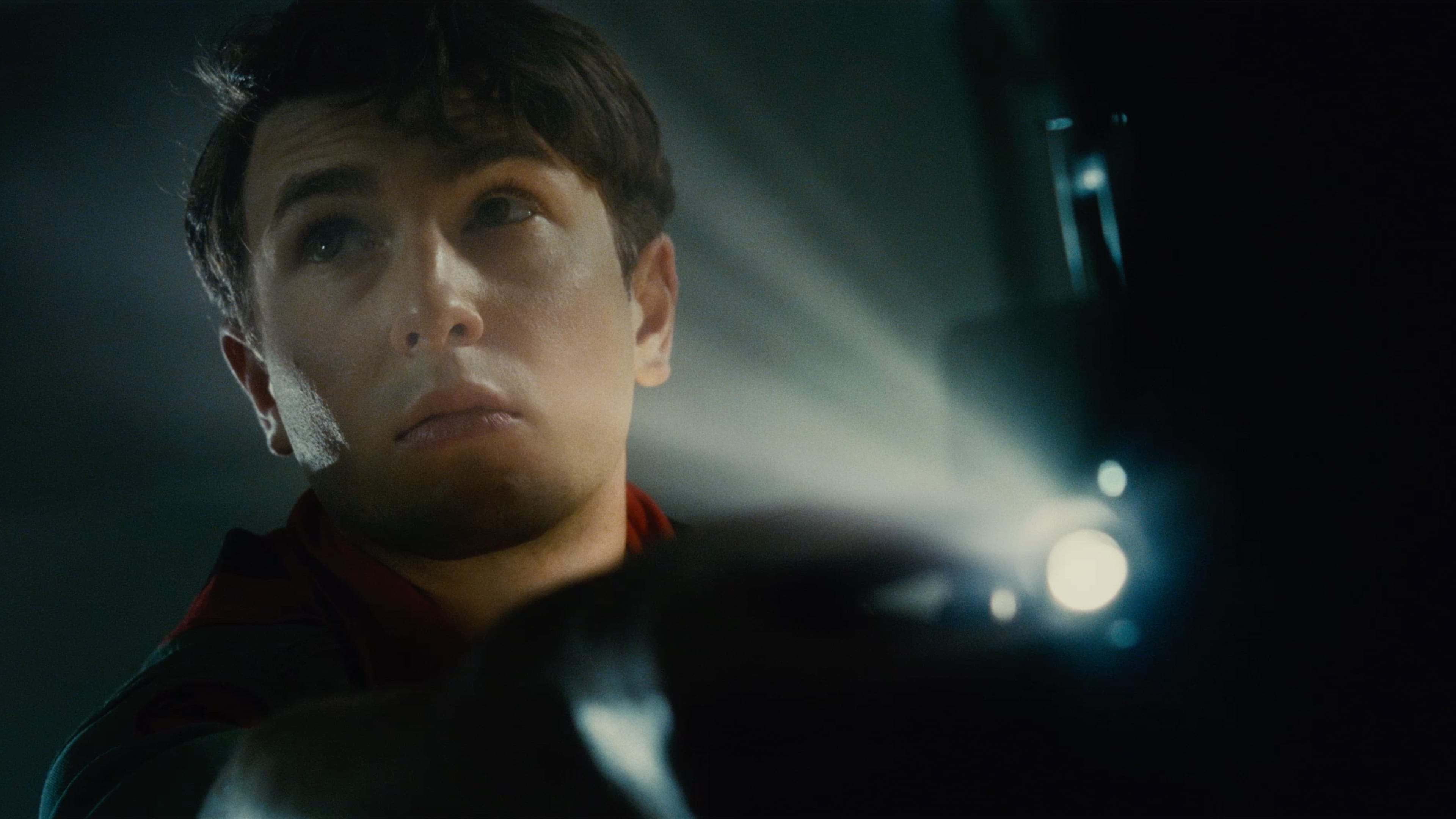

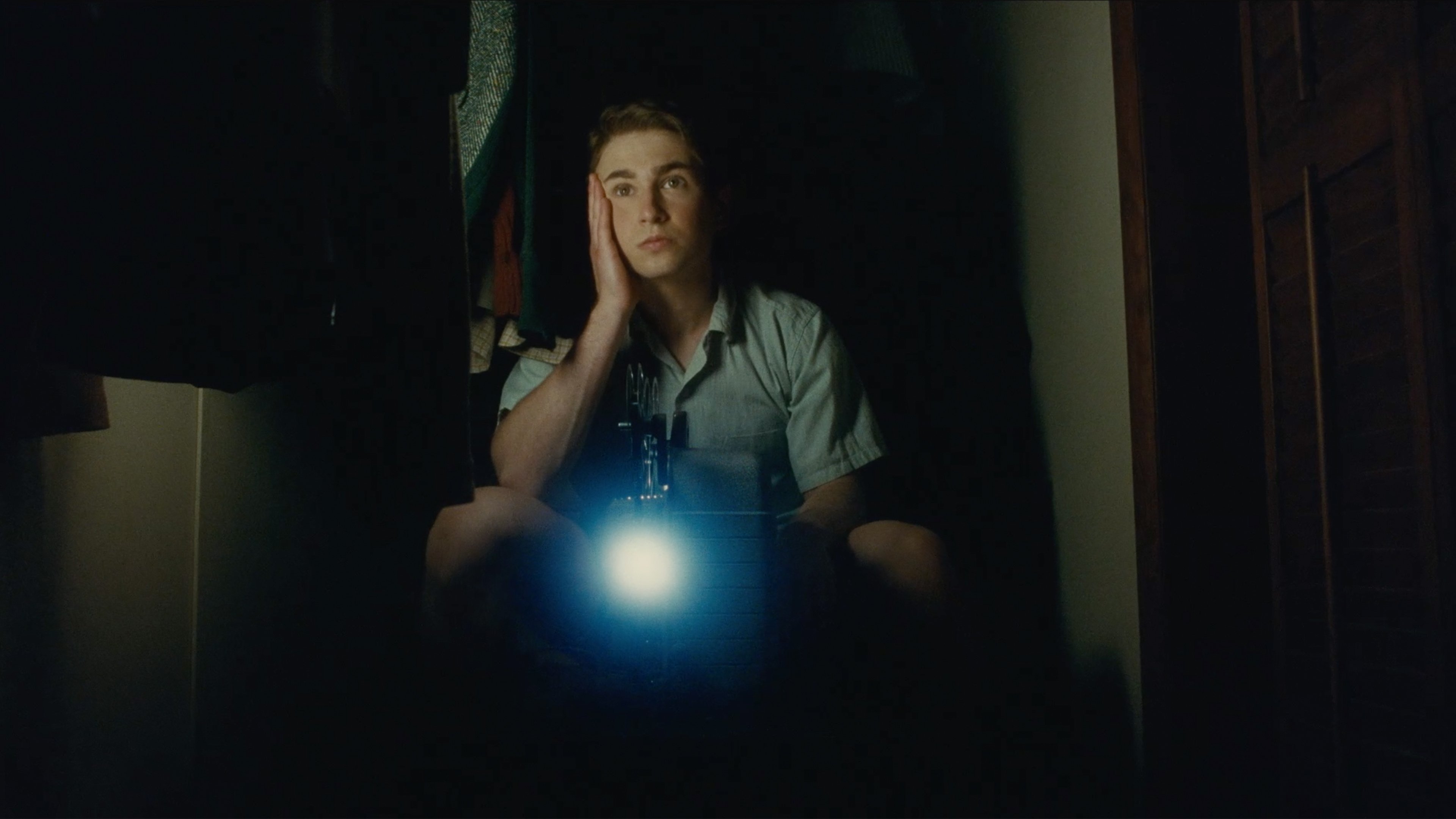

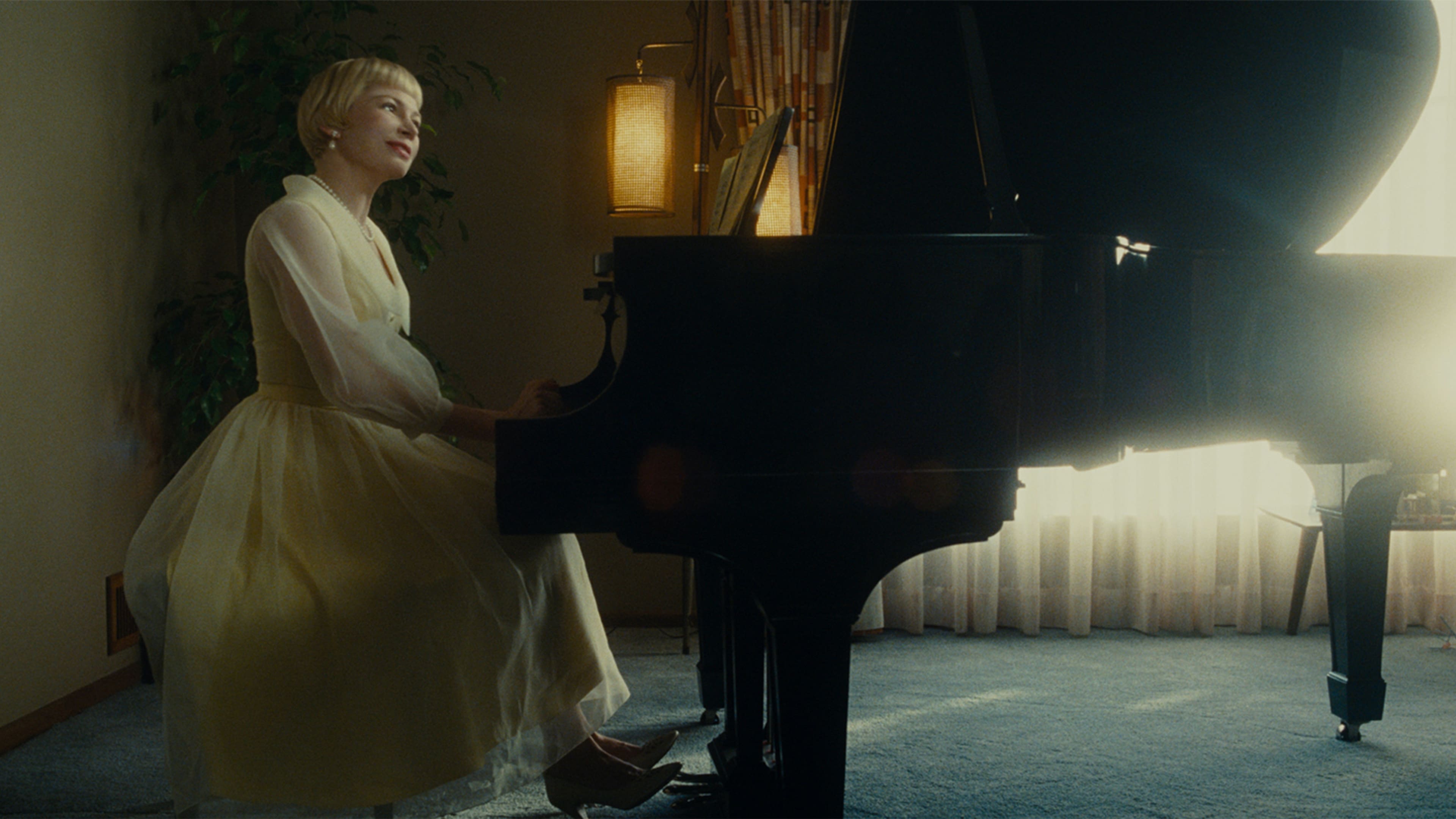

Dès le début du film, Spielberg nous présente le septième art comme le prolongement naturel du rêve. La séquence où la mère du héros ne cesse de répéter qu’une projection de film ressemble à un songe, ne dit pas autre chose. Un rêve avant tout cathartique comme nous le montrera la scène suivante quand l’enfant tente d’exorciser sa peur en reproduisant l’accident de train devant la caméra paternelle. Maladie psychique, antisémitisme, destruction de la cellule familiale, Spielberg n’évacue aucune difficulté dans The Fabelmans, mais il nous montre également comment le septième art nous permet de survivre quand nous faisons face aux aléas parfois difficilement supportables de la vie. Rappellez-vous, vous avez déjà surement vécu cet effet antidépresseur du cinéma.

En ouvrant son film sur Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. DeMille , Spielberg rend hommage au réalisateur de superproductions telles que Les Dix Commandements qui réussit pendant toute sa carrière à conserver une grande liberté artistique en devenant son propre producteur. Spielberg a fait de même avec son studio Amblin.

Si Cecil B. DeMille semble être est le déclencheur de sa vocation, The Fabelmans met en lumière un autre cinéaste hollywoodien : John Ford qui se sera justement opposé au cours des années 50 au réalisateur des Dix Commandements, maccarthyste convaincu qui fut de plus en plus à droite à l’approche de la fin de sa vie. La rencontre en fin de film entre notre héros qui fait ses premiers pas à Hollywood, et un John Ford âgé interprété par David Lynch, est primordiale. À ce titre, le choix de casting est intéressant. Le fait de faire jouer Ford par un cinéaste dont le rêve est la matrice de ses créations n’est pas dû au hasard. La boucle est bouclée, Spielberg concluant son film par une allusion au royaume des songes cité dans son ouverture.

Quant à John Ford lui-même, c’est une figure tutélaire pour Spielberg. Tout comme ce dernier après son long-métrage 1941, le réalisateur d’origine irlandaise aura gagné une certaine liberté au sein des studios, car il ne dépassait pas ses budgets et rendait son travail en temps et en heure. Enfin, cet immense cinéaste aura su s’engager dans certains de ses films, dénonçant les massacres des Indiens (Les cheyennes, La Prisonnière du désert), le capitalisme (Des souris et des hommes) et même le conditionnement familial (Qu'elle était verte ma vallée). Spielberg qui a su prendre des risques avec des œuvres comme Munich, voit en Ford un idéal en tant que cinéaste. À ce titre, le dialogue autour de la ligne d’horizon au cinéma entre Ford et le héros vaut toutes les écoles de cinéma. Pas besoin de casser votre tirelire et de vous inscrire dans une école de metteurs en scène, que vous soyez cinéphile ou pas, la dernière séquence du film vaut toutes les leçons sur le cinéma.

Le fait d’intégrer John Ford à la narration est aussi une clef pour appréhender le choix fait par Spielberg de ne pas réaliser une simple biographie. En effet, il préfère ici nous offrir un long-métrage autour d’un personnage de fiction dont a compris que les pérégrinations ont été en partie vécues par le réalisateur au même âge. Dans son écriture The Fabelmans correspond parfaitement au célèbre dialogue de L'Homme qui tua Liberty Valance de John Ford où un personnage déclarait « When the legend becomes facts, print the legend ! » (Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende). Ainsi la fiction, pour Spielberg, même si elle s’inspire de faits autobiographiques, reste le meilleur outil pour ne pas nous offrir à l’écran un récit autocentré. Le cinéma est un art de l’émotion. À cet égard, le recours à un double fictionnel lui permet une universalité dans ses propos qui facilite l’identification du spectateur. Pour ma part, rarement un film m’aura autant ému au cinéma.

Cher Steven, même si The Fabelmans est un échec au box-office américain, ne vous inquiétez pas ! Le temps fera son œuvre comme ce fut le cas avec d’autres classiques du cinéma comme Citizen Kane ou La vie est belle.

Merci pour le cinéma. Merci pour The Fabelmans.

Vous êtes actuellement dans le cinéma américain, le plus grand tout simplement.

Mad Will