On assiste à Le Menu comme à un rituel. Si la cuisine n’est pas véritablement son sujet, elle n’en est pas moins le centre, en ce sens que c’est elle, ses règles et ses codes (disons même ses rites et sa liturgie) qui régissent la mise en scène, et structurent le récit. Quelques convives richissimes et triés sur le volet sont invités sur une île pour y déguster les toutes dernières créations d’un chef fameux et charismatique qui, en leur honneur, a concocté un menu très spécial…

Typiquement, c’est le genre de film sur lequel il est malaisé d’en dire plus, tant il repose sur un twist qui fait basculer l’histoire d’un registre à un autre. Ce basculement étant lui-même l’ingrédient principal qui fait toute sa saveur. Néanmoins il est clair dès le début que c’est bien plus que d’une simple réunion gastronomique dont il sera question, et que le mystère qui plane sur la soirée et les intentions du Chef Slowik menace de prendre une tournure funèbre. Si ce n’est qu’à mi-parcours que l’effroi vient pour de bon bousculer nos attentes, autant que celles des convives, la mise en scène se plaira dans toute la première partie à en disséminer les indices, avant-coureurs du retournement à venir.

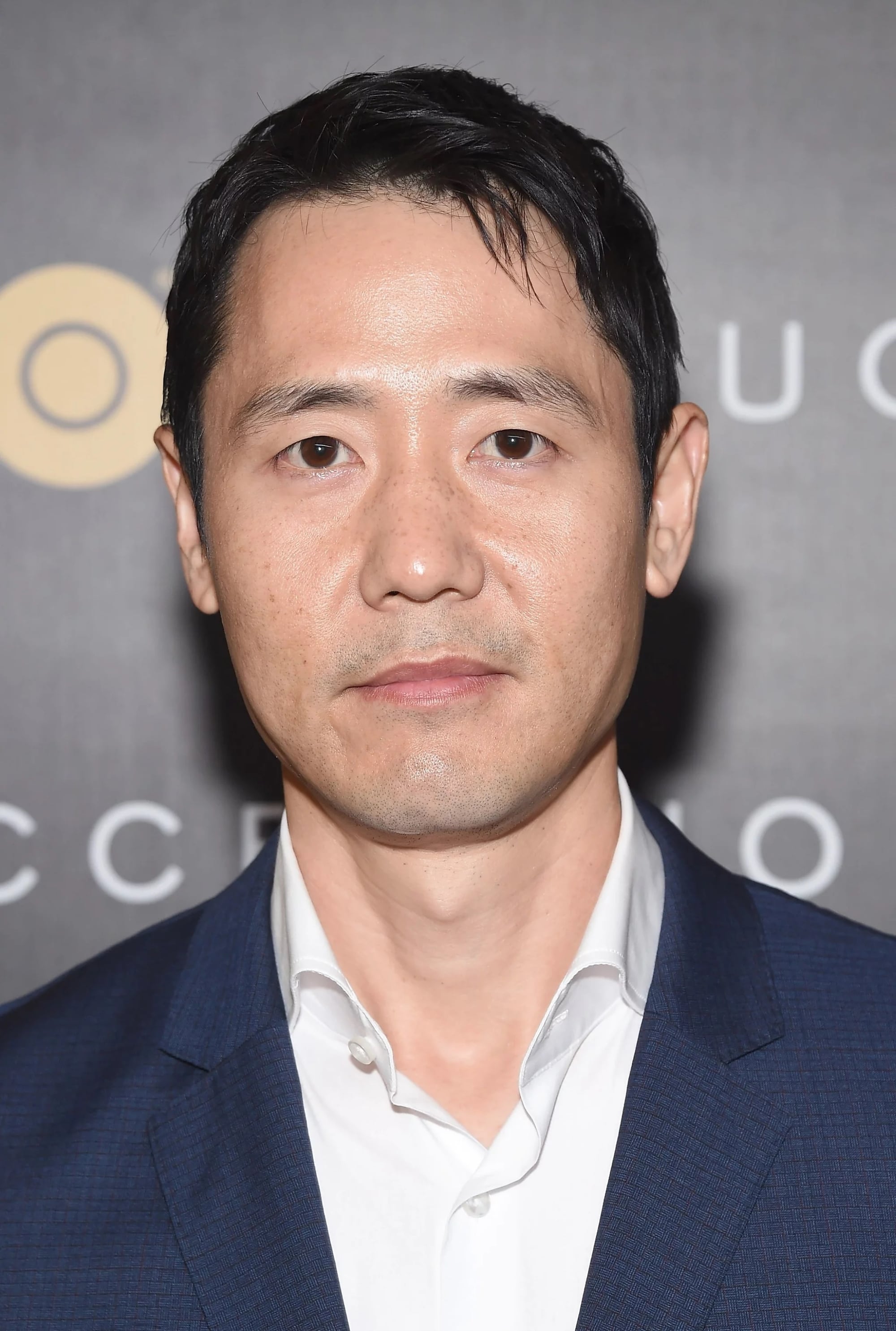

Plus subtilement que le récent Sans filtre (Palme d’Or à Cannes cette année), le nouveau film de Mark Mylod s’organise comme un élégant jeu de massacre sur fond de lutte des classes. S’il reste agaçant dans sa volonté de séparer l’humanité en deux camps, celui des servants et celui des servis (soit, et c’est très clair, les pauvres d’un côté et les riches de l’autre), il n’en est pas moins réjouissant dans son objectif affiché de prendre la classe dominante à son propre piège, faisant des privilèges mêmes qu’elle s’octroie la condition première de sa mise en mort. Il y a comme un petit goût de Marquis de Sade dans Le Menu : dans son humour noir, sa cruauté, mais surtout dans sa construction ritualisante, que la mise en scène — élégante et rythmée, à défaut d’être véritablement originale — parvient très bien à mettre en avant. Le film aurait pu basculer dans l’horreur pure, qu’il effleure à quelques reprises. Toujours sur le fil, il balance plutôt entre comédie et angoisse, dosant subtilement ses effets pour que l’une ne prenne jamais le pas sur l’autre.

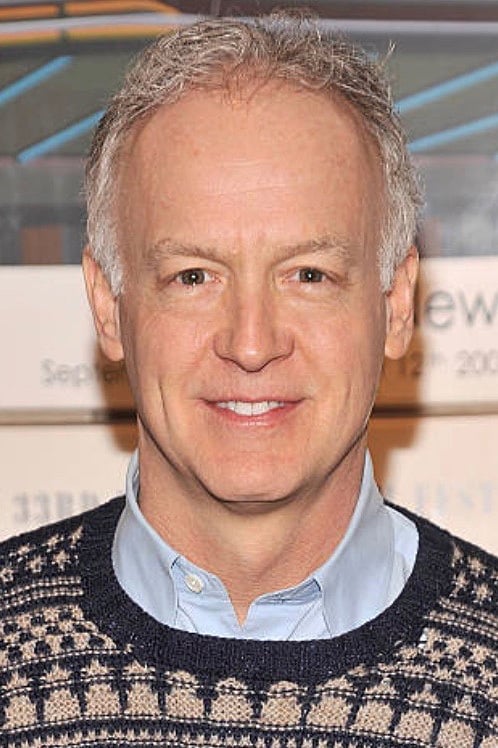

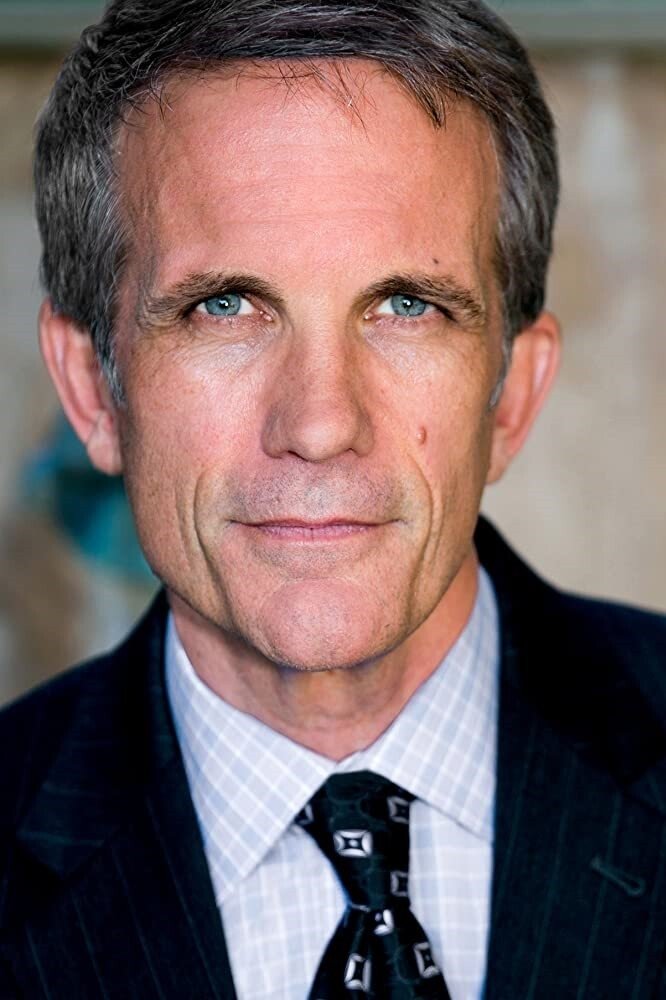

Le résultat est un objet aux contours soignés, proprement sophistiqué, à la noirceur jubilatoire mais à la fureur toujours contenue par un cadre (un peu trop) rigide. Les acteurs y sont particulièrement réjouissants. À commencer par Ralph Fiennes, toujours excellent, qui parvient à instiller dans le désir de vengeance du Chef Slowik un désespoir et une mélancolie qui finissent par le rendre réellement touchant. Face à lui, Anya Taylor-Joy s’avère une adversaire de taille dans le rôle de Margot, à qui elle prête son étrangeté gracieuse, prise au piège d’un complot macabre dans lequel elle s’est retrouvée par erreur. Les deux acteurs portent le film, soutenus par de solides seconds rôles, tous impeccables. Mention spéciale pour John Leguizamo, éternel « Bobby Branco from the Bronx » de L’Impasse de De Palma, qui incarne cette fois un acteur has been dont les mauvais choix de carrière lui coûteront finalement plus qu’il ne croit.

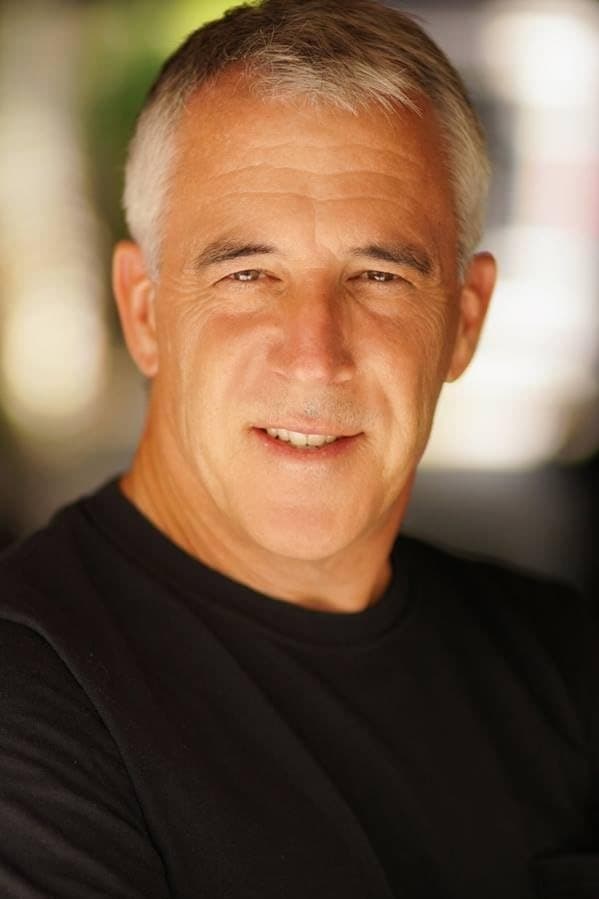

Là où le film s’avère néanmoins le plus intéressant, ce n’est pas tant dans sa manière de réactiver la lutte permanente entre dominants et dominés, mais bien plutôt dans la peinture qu’il offre d’une élite sociale qui, parce qu’elle repose sur un besoin fondamental de distinction, n’en est que plus encline à la servitude volontaire. Sur ce point, le personnage de Tyler (interprété par Nicholas Hoult) est particulièrement éloquent, dans l’adoration dévote qu’il voue à son idole culinaire. Quand Margot lui demande pourquoi la haute gastronomie le passionne autant, ce dernier lui rétorque qu’à ses yeux, et contrairement aux artistes, « les chefs jouent avec la matière même de la vie et de la mort. »

Il y a donc comme une pulsion de mort qui travaille secrètement ces stars de cinéma, ces hommes d’affaires, ces critiques gastronomiques et autres convives ultra-riches qui se pressent pour venir à la table du Chef. Comme un désir secret de remettre leur vie entre les mains de la première figure charismatique, du premier génie tyrannique venu. Comme si, au fond d’eux-mêmes, et malgré les tentatives de révolte, ils savaient très bien où ils mettaient les pieds. Comme s’ils sentaient bien que leur heure est venue, que les dégâts sont irréparables, et qu’il est grand temps pour eux de payer l’addition.

Et celle-ci s’avère salée.

Clément Massieu