Premier long-métrage de son auteure, La dernière nuit de Lise Broholm est adapté d’un bref roman de Marie Bregendahl, publié en 1912. Il s’en éloigne cependant, en épousant le point de vue de Lise, aînée d’une famille nombreuse rêvant d’émancipation. Toute la force du film tient dans ce choix : en montrant les événements par les yeux de son personnage, la réalisatrice danoise tire du roman original un récit poignant et douloureux sur la fin de l’enfance, à travers les multiples pertes que subira la jeune fille, au cours d’une nuit terrible de laquelle elle sortira transformée.

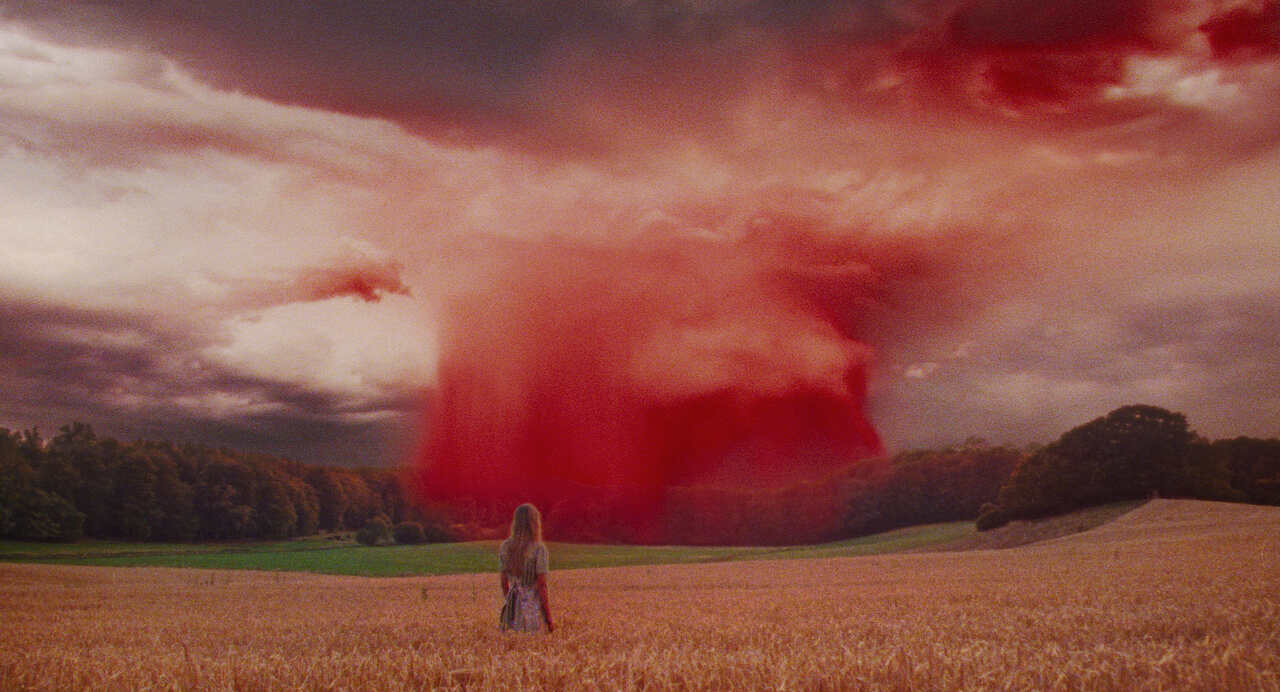

Ce qui impressionne dans le film de Lindeburg, c’est d’abord la grande maîtrise de ses effets. Si la scène inaugurale, rêve inquiétant dans lequel un drôle de nuage s’amasse au-dessus d’un champ de blé, avant d’y déverser une pluie de sang, annonce déjà la couleur, c’est progressivement que le drame viendra se distiller. Les premières scènes se contentent de dépeindre la vie d’une adolescente, heureuse de quitter bientôt la ferme familiale pour prendre le chemin de l’école, et ainsi peut-être, de sa liberté. Lise est légère, insouciante. À son réveil, elle voit son corps nu dans la glace et sourit : si sa grâce est déjà celle d’une jeune femme, son regard est toujours celui d’une enfant, pour laquelle l’espoir est encore permis. La mère de Lise est enceinte : chez elle, ce sont les femmes qui s’occupent de la maison et du quotidien. Pourtant on sent dans la tendresse de la mère le désir secret que sa fille n’ait pas la même vie qu’elle. Ces moments-là sont nappés d’une blondeur, d’une luminosité et d’une gaité que la mise en scène ne viendra assombrir que petit à petit, dès lors qu’arriveront les premiers signes de l’enfantement, bientôt suivis de cris.

La question de la douleur est au cœur du film de Tea Lindeburg. Plus précisément, la question de sa représentation. Plutôt que d’y confronter son spectateur de manière frontale, la réalisatrice trouve d’autres manières de nous la faire sentir, en premier lieu par la présence des éléments. Il est intéressant par exemple de voir comme le vent qui se lève vient peu à peu faire vaciller le cadre, produisant une sensation d’instabilité accentuée par la caméra portée, en même temps qu’il fait vaciller la silhouette de Lise. L’action des éléments naturels sur le corps frêle de la jeune fille sera de plus en plus perceptible au fur et à mesure des séquences, révélant chez elle une fragilité qui donnera l’impression de la voir vieillir à vue d’œil. On se souviendra alors de ce nuage de sang, vision finalement prophétique qui résume en soi la démarche de Lindeburg : dans ce film, la catastrophe sera avant tout d’ordre atmosphérique.

Sur ce point, le son joue aussi un rôle capital : là encore, l’approche est d’une grande sensibilité. Si la musique est quasiment absente, le sound design rend bien les changements d’atmosphère, qui marquent l’avancée de la nuit et du travail en cours. Ce travail, celui de l’accouchement, on le verra peu, bien qu’à chaque fois cela suffira à nous marquer. On l’entendra beaucoup plus : cris, gémissements, etc. Mais c’est principalement hors champ que la mère se débattra. Comme les enfants, comme Lise, nous serons tenus à l’écart, condamnés à l’inquiétude de ne pas savoir, tout en volant ici et là de brefs coups d’œil à la dérobée, par une porte entrouverte.

Cette inquiétante mise à distance, ces enfilades de pièces, et cette volonté d’adopter le point de vue d’enfants qui observent sans pouvoir rien faire, accentuent l’impression de passage d’un monde à l’autre : celui de l’enfance à l’âge adulte. Le film prend ainsi une tournure cérémonielle, façon épreuve du feu. La tempête passée, le matin suivant, Lise croisera à nouveau son reflet dans le miroir. Mais quelque chose a changé. Quelque chose dans le regard… Le titre du film prend alors tout son sens. Le temps d’un cauchemar aussi bref que fulgurant, le destin de Lise s’est retourné contre elle. C’est qu’elle est devenue femme.

Et ce n’est pas une bonne nouvelle.

Clément Massieu