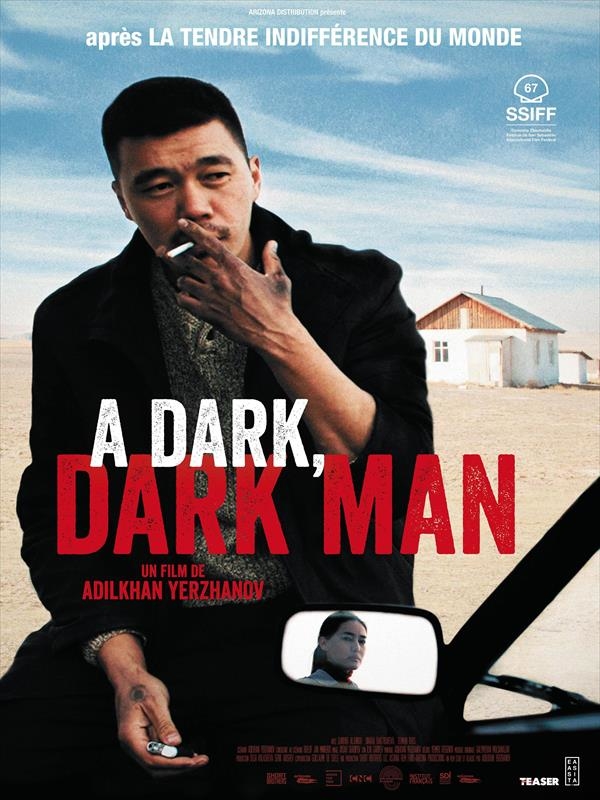

Après le magnifique La tendre indifférence du monde, réalisé sous la patronage d’Albert Camus, le réalisateur Kazakh Adilkhan Yerzhanov nous livre avec A dark, dark man, un nouveau film, à la croisée du western et du polar, sous l’égide de Montesquieu.

« Il faut de la crainte dans un gouvernement despotique, pour la vertu elle n’est point nécessaire, et l’honneur y serait dangereux ». Cette citation du philosophe français, rappelée par la journaliste Ariana Saparova, protagoniste de l’histoire et lectrice de L’esprit des lois, résume l’intrigue à elle seule.

Bekzat (Daniyar Alshinov), policier habitué des affaires, reçoit l’ordre de ses supérieurs d’étouffer le viol et le meurtre d’un jeune garçon, sa hiérarchie lui offrant un coupable désigné en la personne de Pukuar (Teoman Khos). Mais c’était sans compter sur la venue d’une journaliste, Ariana (Dinara Baktybayeva), qui, avec l’appui du pouvoir central, enquête sur les affaires de corruption qui règnent dans le poste de police et le tribunal de cette petite ville perdue dans l’immensité des steppes du Kazakhstan.

Tout se joue dans l’obscurité. Il faut souligner ici le superbe travail du chef opérateur. En effet, Aydar Sharipov nous offre de magnifiques plans parfaitement éclairés sur les paysages extérieurs qui contrastent avec une photographie crépusculaire dans les scènes intérieures où les ripoux élaborent leurs magouilles. Que ce soit dans la première scène de crime dans laquelle les personnages sont filmés à contre-jour ou dans la dernière où tout se joue à travers des couloirs sans éclairage, le réalisateur use de l’obscurité pour signifier la noirceur d’âme de ses personnages. Seuls les flashes des appareils photo des enquêteurs venus de la capitale perceront de leurs éclairs l’opacité de la scène.

Un contraste que l’on retrouve également dans la durée des plans, les scènes d’action alternant avec des plans contemplatifs, sur les magnifiques décors ou sur la silhouette des protagonistes en quelque sorte figés dans leur rôle, signifiant qu’il est difficile de s’en extraire.

On peut apprécier le film pour son histoire de flics corrompus au service de potentats corrupteurs. Mais on peut y voir aussi d’autres choses comme le manque de moyens d’une police réfugiée dans un commissariat hors d’âge et au matériel vieillissant, ne serait-ce que la voiture de Bekzat qu’il doit pousser le plus souvent pour démarrer. Surtout nous pouvons voir le personnage de l’accusé Pukuar comme une allégorie de la place de la culture au Kazakhstan. Celui-ci semble complètement hors-jeu, balloté par ses accusateurs. Il ne se soucie que de jouer, de dessiner, de danser. Serait-ce donc la culture malmenée par le politique, ou plus globalement la vision d’une société tout entière aveugle à ce qui l’entoure ? Le film en effet commence avec une séquence de Pukuar jouant à Colin-Maillard dans un champ de maïs alors qu’à sa lisière les policiers l’attendent. Le réalisateur laisse le soin au spectateur d’inventer ses métaphores et de tirer ses propres conclusions. Il dit en effet dans ses interviews avoir imaginé simplement « un film noir Kazakh ».

À découvrir absolument en salles.

Laurent Schérer