Sur la côte Corse se tient Casabianda, un terrain de 1500 hectares surplombé d’une bâtisse rose un peu délabrée sans être vétuste, où les quelques 190 résidents ont la possibilité de jouer au tennis, de faire de la musique, de se balader dans les bois et de contempler le front de mer. Pourtant Casabianda est une prison, le seul centre de détention à ciel ouvert de France, où sont enfermés majoritairement des délinquants sexuels accusés de crimes sur mineurs dans un cadre intra familial, autrement dit d’inceste. L'étendue du terrain offre aux détenus la possibilité d’anticiper une future réinsertion en y apprenant des métiers agricoles. Malgré ce cadre verdoyant et les avantages qu’on y trouve en comparaison avec l’horreur qu’on connaît des prisons de métropoles, Éric, Joël, Mickaël et d’autres prisonniers racontent au documentariste Guillaume Massert le calvaire d’exister quand on a fauté, la difficulté de l’enfermement, même sans les barreaux : “le cadre est beau mais le tableau est pourri.”

Plan d’ensemble sur le centre pénitencier (dont on ne verra d’ailleurs pas grand-chose de la structure, faute de droit), l’un des trente surveillants fait l’appel, les détenus ne sont que des silhouettes bariolées vu de loin. Pourtant, l’un d’entre eux s’inquiète “je ne veux pas passer à la télé, moi je suis ici pour meurtre” sous-entendu “je ne veux pas être confondu avec les 80% de pédophiles qui occupent les lieux”.

De leurs crimes on ne sait rien. Les mauvais curieux devront se contenter de bribes d’informations obtenues au détour des conversations entre le réalisateur et ses sujets. Celles-ci ne tournent d’ailleurs pas autour de la faute, mais de ce que l’on en retient. Pour Joël, un quarantenaire à l’allure hippie, chaque être humain mérite une deuxième chance, et le droit de retrouver une forme d’épanouissement. Quand le réalisateur (que l’on entend souvent en off) lui demande si l'épanouissement d’un criminel n’irait pas à l’encontre de celui de sa victime, Joël est catégorique : “non, sinon dans ce cas quel intérêt de continuer à vivre ? Autant de suicider.”

L'après, il en est souvent question entre les détenus dont la peine touche à sa fin, notamment lors d’une scène de repas de Noël, ou trois hommes plaisantent sur la qualité de leur dîner « les gens ils vont se dire où est ce qu’on peut réserver une table ? » et écoutent l’un d’eux entamer ironiquement Les portes du pénitencier. Le ton devient plus grave quand un convive se réjouit qu’une fois dehors, il aura purgé sa peine et qu’il pourra reprendre sa vie. « Même en sortant, on restera toujours coupables » lui rétorque un autre avant de couper court au débat pour éviter une dispute.

Les détenus n’envisagent pas leur culpabilité de la même manière. Lorsque Joël philosophe longuement face à la mer sur le droit au pardon, sur la justification des actes par un passé problématique, on est presque offusqué d’imaginer qu’un violeur d’enfants puissent s’en tirer sans trop d’ennuis. Et puis Mickaël revient à l’image et raconte son enfance. Ce témoignage, le plus bouleversant du film, en constitue aussi la fin, et nous laisse une grande douleur, un sentiment d’injustice, et un nouveau regard sur sa personne.

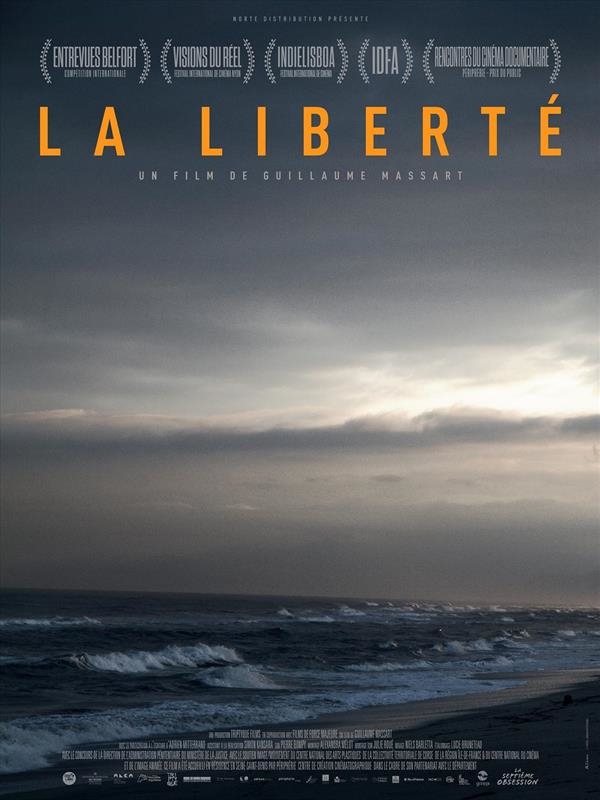

La parole et le cheminement de la pensée sont au centre du film. Guillaume Massert laisse tourner sa caméra durant de très longs entretiens, où l’on perd parfois le fil, ou la pudeur des détenus est occasion à de larges périphrases, si bien que l’on n’est parfois plus très sûrs de ce dont il est question. Mais le réalisateur maîtrise la maïeutique, écoute inlassablement, et encourage ses interlocuteurs à poursuivre leurs réflexions. Il n’essaye pourtant pas de se faire passer pour un psy, et nul doute que même sans le film et sa présence, les criminels auraient par eux-mêmes, et ce depuis longtemps, entamé un processus de questionnement. Il faut dire que les longs chemins sinueux dans les forêts de pins qui bordent leur prison y sont favorables. Certains aboutissent sur la mer, d’autres sur un panneau d’interdiction, mais jamais sur un mur de béton.

S.D.