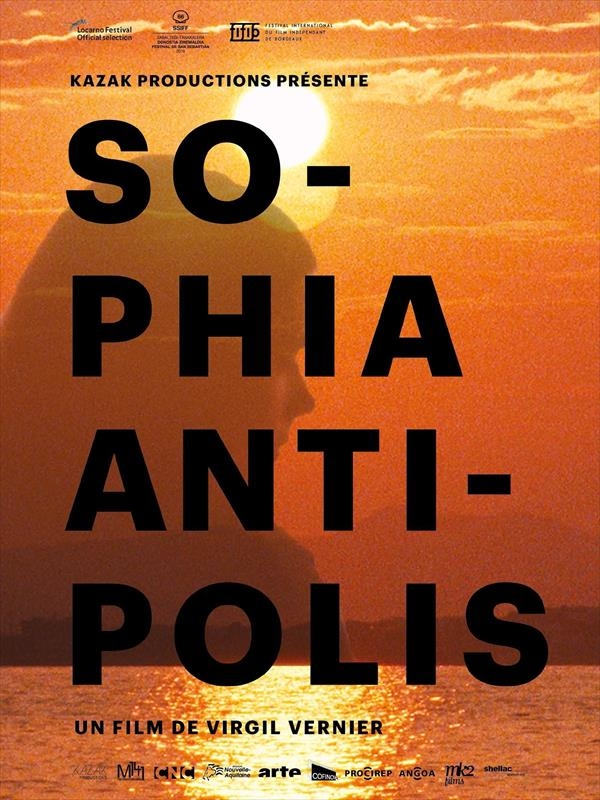

“Sophia Antipolis” sonne comme le nom d’une héroïne de fiction mais désigne pourtant ce qui semble être l’anti romanesque par excellence : une technopole de dix mille habitants sur la côte d’Azur, fondée au début des années soixante-dix avec vocation d'être un berceau de la science, façon Silicon Valley. Le parfait terrain de jeu pour Virgil Vernier qui, après avoir dépeint la banlieue parisienne dans Mercuriales, choisit Sophia Antipolis pour continuer son exploration du monde contemporain.

Le film est construit de plusieurs histoires dont les personnages ne se rencontrent pas : des jeunes filles qui veulent se refaire la poitrine « pour un casting », une veuve vietnamienne solitaire qui s'apprête à rejoindre une secte, une bande d’énervés insatisfaits de la protection policière qui montent un club d’auto défense et enfin, la mystérieuse découverte du corps carbonisé d’une collégienne dans un hall d’immeuble. C’est ce fantôme qui sert de fil conducteur aux différents chapitres, insinuant que chacun est un coupable ordinaire.

A la croisée entre fiction et documentaire, Virgil Vernier filme sans jugement la décadence d’une génération dont on ne sait dans un premier temps pas si on doit en rire ou en avoir peur. Alors on commence par passer de l’un à l’autre avant d’opter pour la seconde option. Car finalement, rien de toute ça est drôle tant la violence subie (le meurtre de l’adolescente, le bizutage d’un jeune noir dans l’organisation paramilitaire) et auto infligée (la chirurgie esthétique, l'intégration d’une secte) semble normal à ceux qui la vivent. A Sophia Antipolis on part avec des bonnes intentions : être belle, défendre les autres, se sortir de la solitude… et c’est pourtant le mal absolu qui en résulte, ce même mal dont le film tente de retracer la genèse.

S.D.