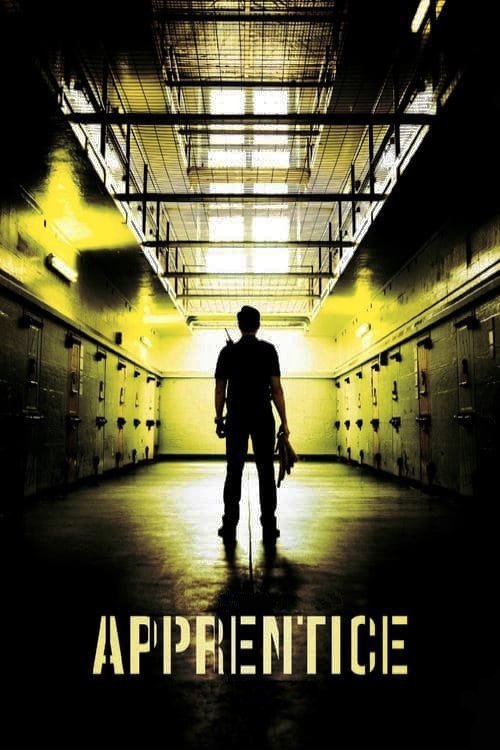

Apprentice est un film délicieusement ambigu. Un premier degré de lecture consiste à voir dans la tranche de vie que met en scène Boo Junfeng l'ultime étape du parcours de rédemption de son protagoniste, Aiman. Fils de meurtrier et adolescent trafiquant, il a entamé son chemin vers l’autre côté de la justice en entrant dans l'armée régulière. Riche de cette référence de confiance, il obtient un travail de surveillant pénitentiaire « pour aider ceux qui sont prêts à changer ». Sa débrouillardise attire rapidement l'attention de l'homme chargé d'exécuter les prisonniers condamnés à mort, celui-là même qui pendit son père trente ans plus tôt. Une telle situation va confronter Aiman à un dilemme permanent entre deux identifications contradictoires. De par son passé, il se projette dans les jeunes gangsters qu’il surveille dont certains connaîtront le même sort que son père. D’un autre côté, l'envie de se construire en porte-à-faux le pousse à s'identifier au bourreau-justicier, lui-même à double face : il est celui qui tue mais aussi celui qui veille à ce que la mort soit instantanée pour limiter les souffrances du condamné. Notre repenti pourrait-il ôter la vie de simples trafiquants (on ne rigole pas avec le trafic de drogue à Singapour) qui sont pourtant les miroirs de sa propre jeunesse ? Devenir bourreau reviendrait-il à exorciser la faute paternelle ou à la reproduire dans sa version légalisée ? Boo Junfeng rend très bien l’attraction-répulsion d’Aiman pour cette figure ambivalente en filmant son personnage dissimulé dans la pénombre, à la fois fasciné et hésitant, qui épie, s'approche insidieusement, recule, attend le moment le plus stratégique pour se révéler...

En partant de l’hypothèse qu’Aiman a prémédité cette approche progressive du bourreau d’Etat dans le but de venger son père, on peut aussi lire Apprentice comme une métaphore de l’entrisme, stratégie qui débouche dans la majorité des cas sur un échec, celui qui voulait détruire son ennemi de l’intérieur se trouvant récupéré avant d’avoir mis son plan à exécution. Tant qu’il vit avec sa sœur, celle-ci maintient vivante la mémoire du père comme homme et pas seulement comme monstre, et rappelle l’infamie que la société a toujours fait peser sur leur nom. Lorsqu’elle part vivre sa vie en Australie, plus rien ne raccroche Aiman au passé sinon un vieux meuble sur lequel demeurent les autocollants Popeye de son enfance. Pour se délester de ce qui le pousse vers le bas, il détruit ce dernier élément qui le rattachait à sa condition sociale d’origine. Il est alors prêt à utiliser à son avantage la ténacité qu’il y a acquise pour achever son voyage d'un extrême à l'autre du champ social : tout devait le mener à finir la corde au cou, il sera exécutant en chef.

Ceci ne va pas sans vertige, qui est moins, selon Kundera, la peur de tomber que « la voix du vide au-dessous de nous qui nous attire et nous envoûte, le désir de chute dont nous nous défendons ensuite avec effroi ». La position du transfuge de classe, continuellement balancé entre l’envie de s’élever et les sentiments d’imposture et de trahison qui l’assaillent devant la réussite possible, est inconfortable. L’une des séquences les plus émouvantes d’Apprentice, toute de minimalisme pudique, en montre bien le coût psychologique et relationnel. Le temps d’une larme, Aiman cède au vertige, et de la brèche ouverte dans sa détermination fissurée sourd la tension trop longtemps contenue.

Ces deux niveaux de lecture ne sont pas nécessairement opposables. Si rien ne nous permet d’avoir un avis définitif sur les intentions d’Aiman, c’est que le réalisateur traite la question du choix d’un point de vue quantique. Il filme un personnage complexe, qui ignore lui-même, jusqu’à la dernière seconde précédant chacun de ses actes, s’il va ou non abaisser le levier, comme lors de la scène finale, intelligemment indécidable.

F.L.