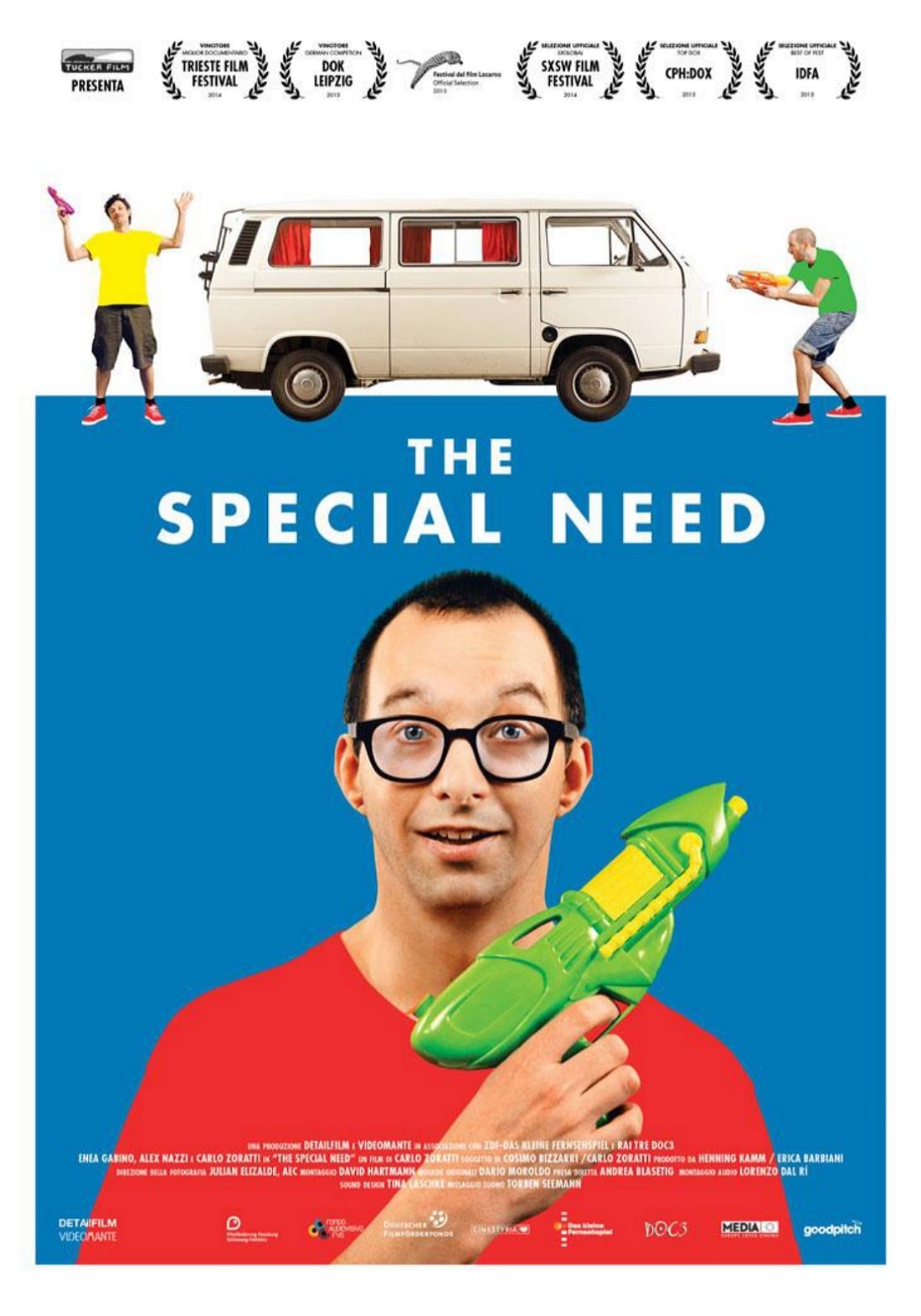

A 29 ans, Enea, autiste et déficient mental, n’a jamais connu de femme. Lorsque ses amis s’en enquièrent, ils décident de faire en sorte que cela change, afin de s’assurer qu’il ne poursuivra pas éternellement en vain les jeunes filles qu’il croise dans la rue.

Au-delà de l’intérêt documentaire de montrer des images des ateliers de l’Institut d’autodétermination des Handicapés de Trebel, centre allemand faisant découvrir pas à pas le corps à corps à des handicapés qui en ont été jusque-là largement privés, Pourvu qu’on m’aime passionne surtout en ce que l’absence de sexualité d’Enea fait jaillir de questionnements chez ses amis qui ne présentent pas de troubles autistiques. A mesure que le réalisateur découvre que ce qu’il souhaite pour son ami n’est pas ce que lui-même attend, on songe à la célèbre formule provocatrice de Lacan : « Il n’y a pas de rapport sexuel ». En effet, les échanges qui dérivent de la quête du jeune handicapé montrent bien que l’idée qu’on se fait de ce que doivent être les rapports sexuels est un construit social si puissant qu’elle est même en cours d’institutionnalisation pour les handicapés, quand le besoin principal d’Enea semble être, comme le cristallise le titre, d’être aimé.

Une fois est coutume, l’étude de la marge nous permet de mieux comprendre la norme : le cas clinique atypique d’Enea met en relief une caractéristique chez lui hypertrophiée mais existant chez tous les êtres humains. Ainsi, sa confusion entre besoin de sexualité et d’amour nous rappellent bien la difficulté que nous avons parfois nous-mêmes, baignés dans les brumes euphorisantes de l’ocytocine, à discerner l’attachement affectif de la dépendance physique, tant cela n’est au fond, même quand c’est bon, comme le glissait sarcastiquement Woody Allen dans la bouche de l’un des personnages de To Rome with Love, « qu’une question de sémantique » …

F.L.