À l'occasion de la sortie du magnifique Bienvenue à Marwen signé par un Robert Zemeckis qui fut souvent produit par Steven Spielberg, je vous propose de revenir sur une dizaine de productions du papa de E.T. où vous trouverez des classiques comme Les Goonies mais aussi des perles de la série B comme Arachnophobie .

Hooper travaillant avec Spielberg, où la rencontre improbable entre le cinéaste d’E.T. qui se plaisait à montrer la gentille famille américaine et le fou furieux du Texas qui filmait les crocs de boucher. Alliance improbable qui a alimenté la chronique en raison des problèmes d'alcool de son réalisateur qui aurait conduit Spielberg à tourner de nombreuses séquences.

Le métrage commence avec l’hymne américain qui résonne de façon stridente sur les images de neige provenant du tube cathodique. Par cette entrée en matière, un tant soit peu caustique, le cinéaste semble nous indiquer que les fantômes du film sont ces millions d’Américains totalement hagards devant une télévision qui leur dicte leur vie. Puis vient un second générique, plus Spielbergien, accompagné par la douce musique de Goldsmith qui accompagne des plans de gamins en VTT et de jolis pavillons de banlieue. Mais une fois encore, le film vient contredircette belle image en s’attardant sur une bande de gosses qui joue innocemment aux voitures téléguidées. Le spectateur découvrira finalement au plan suivant que le petit groupe préparait un sale coup, faisant chuter un homme de son vélo.

Durant tout le film, Hooper va contaminer de façon subtile le divertissement qu’il est censé signer d’après le scénario de Spielberg. On pense ici à cette terrifiante scène du visage arraché, ou son goût pour les matières visqueuses et les sécrétions qui contrastent avec les effets visuels assez esthétisants qui les accompagnent.

Après nous avoir montré un désenvoûtement de la maison hantée à coups de jolies animations annonçant les images de synthèse de demain, le film semble se conclure sur une jolie musique et les images d’une famille heureuse. Commence alors la véritable fin qui s’avère totalement apocalyptique avec ses cadavres putréfiés qui remontent à la surface. Le message est clair, l’American Way of life a été construit par la violence et l’appât du gain dont le père de famille vendeur immobilier est un symbole. Le travelling final sur le miteux motel où s’est réfugié la famille est accompagné par une musique d’une tristesse infinie qui conclut cette critique acerbe des idéaux américains.

Réalisée sept ans avant le mythique Retour vers le futur, cette comédie nostalgique autour de la Beatlesmania ne rencontrera pas son public malgré des critiques plutôt élogieuses. Une oeuvre douce amère alimentée par le coup de foudre du réalisateur lorsqu’il avait 11 ans pour la musique des "Fabulous Four ". Crazy Day réalisé en 1979 ne sortira en France qu’à la suite du carton d’À la poursuite du diamant vert durant les années 80. Crazy Day est coscénarisé par Bob Gale avec lequel il signera le script de Retour vers le futur. Le film a été amené à Universal par un Spielberg très marqué par le court métrage A Field of Honor de Gale et Zemeckis. Après les avoir produits, Spielberg réalisera un autre script des deux duettistes de Retour vers le futur : le bien nommé 1941.

Crazy Day est une comédie enlevée autour de jeunes gens fans des Beatles qui vont tenter par tous les moyens de rencontrer leurs idoles venues de Grande-Bretagne et qui sont venues jouer sur le plateau d’Ed Sullivan Show sur CBS devant plus de 70 millions de spectateurs américains. Partis à New York, nos jeunes héros vont alors user de tous les stratagèmes pour approcher leurs héros retranchés dans leur hôtel.

Un film rafraîchissant, bourré d’humour, une comédie loufoque à la 1941, qui est menée par la toute jeune Nacy Allen qui venait de jouer dans Carrie au bal du diable. À noter que le réalisateur se joue déjà des images d’archives pour nous faire croire à la présence des Beatles comme dans son long-métrage Forrest Gump. Le film est de nouveau disponible dans nos contrées grâce à ESC dans une très belle édition. Un retour dans le passé hautement recommandable qui marque les débuts en tant que producteur de Spielberg en tant que producteur.

Arachnophobie de Frank Marshall

Frank Marshall, l’homme à tout faire de Spielberg au sein d’Amblin, passe à la réalisation avec cette oeuvre produite par son mentor et Hollywood Pictures, une filiale de Walt Disney. Dans le sillage des films d’invasion d’insectes comme Les Insectes de feu ou L’horrible invasion, le long-métrage met en scène des arachnides mortels venus du Venezula qui vont s’attaquer au Dr Jenning interprété par Jeff Daniels.

À la différence des autres réalisations autour des araignées, le réalisateur va employer de réels spécimens plus vraisemblables que les habituelles mygales géantes. Arachnophobie est à ce titre un véritable tour de force de la part des dompteurs qui arrivent à nous offrir des images d’assauts vraiment impressionnantes en guidant leurs petites protégées grâce à la chaleur sur le plateau de tournage. Seul l’affrontement final avec une araignée plus imposante use d’effets spéciaux. Arachnophobie est un divertissement solidement réalisé, alternant le fun avec un exterminateur joué par un John Goodman en roue libre et les scènes d’angoisse où la menace se faufile, attendant le moment opportun pour envahir le cadre. À noter que Marshall ne nous donne pas à voir l’habituelle petite communauté unie face la menace, mais plutôt une Amérique qui a une peur maladive de « l’étranger ».

Une série B bien troussée qui témoigne d’un savoir-faire indéniable des productions « Made in Spielberg ».

La Quatrième Dimension de John Landis - Steven Spielberg - Joe Dante - George Miller

Cette relecture de la série culte des années 50 prend la forme d’un film à sketches qui est considéré comme maudit en raison de son tournage problématique. En effet, durant les prises de vue du premier segment par John Landis, un accident d’hélicoptère provoquera la mort de l’acteur Vic Morrow et de deux jeunes enfants engagés illégalement. Ce tragique événement plombera la carrière de John Landis qui aura été lâché par Spielberg qui disparaîtra plusieurs mois après les évènements pour échapper à la presse (voir notre article sur Le temple Maudit).

La quatrième Dimension est composée de quatre segments tournés par 4 réalisateurs différents. Soyons francs, les sketches sont inégaux. Le court-métrage de Spielberg est à ce titre le plus faible des 4. Le papa d’E.T. nous donne à voir un film dégoulinant de bons sentiments et très ennuyeux. La rumeur voudrait que les problèmes de production sur le film aient conduit Spielberg à changer au dernier moment de scénario. Mauvais choix de sa part, il signe un Cocoon de prisunic qui met en scène Scatman Crothers, le cuisinier télépathe de Shining.

Landis fait un tout petit mieux avec une adaptation d’un épisode de la série originale appelé «La Grandeur du pardon ». Soyons franc, son sketch souffre d’un scénario trop simpliste avec un raciste qui se retrouve à voyager dans le temps en vivant les souffrances des opprimés. Avec un acteur principal tragiquement disparu, le film a été réécrit et remonté à la hâte par un Landis qui n’avait plus la tête à ça.

Par contre le troisième sketch de Joe Dante est une merveille qui explique pourquoi j’ai sélectionné cette version cinéma de La Quatrième Dimension. La papa des Gremlins nous plonge dans la psyché d’un enfant dont les désirs se matérialisent. Sans trop vous en révéler sur l’intrigue, ce qui serait un crime de lèse-majesté concernant La Quatrième Dimension, son film allie avec une intelligence rare l’humour et la peur. Il arrive également à se réapproprier l’univers original de la série tout en y apposant son style inspiré des cartoons américains. Certains plans du film ont littéralement terrifié l’auteur de ces lignes qui avait découvert le film, jeune. Maestria de la mise en scène, casting de haute volée, cette relecture horrifique d’Alice au pays des merveilles est à découvrir de toute urgence.

Enfin le dernier court-métrage Cauchemar à 20 000 pieds est également une réussite. Un John Lithgow démentiel croit apercevoir un monstre sur l’aile d’un avion qui tente de détruire l’appareil. L’homme perd-il la tête ? Le final nous donnera la réponse non sans une certaine ironie.

La Quatrième Dimension est une oeuvre que certains de ses réalisateurs souhaitent oublier, mais qui reste à voir pour ses deux derniers sketches qui sont des réussites. C’est aussi dans l’histoire du cinéma, un film qui a fait changer les conditions de tournage aux USA qui sont devenues ensuite beaucoup plus drastiques question sécurité.

Le Secret de la pyramide de Barry Levinson

Le secret de la pyramide sort sur les écrans en 1985, entre Retour vers le futur, La couleur pourpre et les Goonies. Difficile alors de trouver sa place parmi des productions de ce niveau ! Ceci explique sans doute la difficulté qu’a eue ce Young Sherlock Holmes à trouver son public ainsi que son peu de visibilité encore aujourd’hui chez les non-cinéphiles.

Mais pourquoi faut-il se pencher sur cette excellente aventure de l’ami Holmes ?

Déjà parce que le film est scénarisé par Chris Colombus et qu’il préfigure terriblement son futur travail sur Harry Potter. Il ne se cache d’ailleurs pas de cette similitude puisqu’au cours d’une interview il a admis s’être inspiré du Secret de la pyramide pour son travail sur l’univers du jeune sorcier. Il est vrai que du physique de Watson à l’ambiance de l’école, les points communs sont nombreux.

Chris Colombus signe ici, après Les Goonies et Gremlins, un nouveau script d’une grande qualité avec un univers fort, efficacement mis en scène par Barry Levinson. Il n’est sans doute pas exagéré de dire que cette œuvre a marqué une grande partie des jeunes spectateurs à sa sortie grâce à cette histoire policière teintée de fantastique et qui met en scène un jeune Sherlock Holmes à l’aune de sa première enquête.

Ce parti pris reste terriblement fidèle au canon « holmésien » si bien que les fans du travail de Sir Arthur Conan Doyle considèrent ce film comme un excellent hommage au maître anglais alors même que ce dernier n’a jamais écrit sur la jeunesse du célèbre enquêteur. C’est que le script enchaine les clins d’œil et restitue parfaitement la mythologie de Sherlock Holmes tout en construisant quelque chose d’original dans son traitement : la recherche d’un trauma originel qui expliquerait en partie ce comportement presque asocial qui caractérise le héros. Jusqu’au bout, l’approche scénaristique se distingue puisque même la scène post-générique (je vous invite à rester jusqu’au bout) tend à redéfinir le rapport entre Holmes et son antagoniste.

Côté mise en scène, en prenant pour trame narrative des suicides qui interviennent après de puissantes hallucinations, le film se pare de fantastique dans des séquences impressionnantes. C’est l’un des grands atouts du film, il construit un univers visuel très riche et presque merveilleux qui tranche avec la rationalité de Sherlock. Pour l’anecdote, l’une des séquences marque le début des images de synthèse au cinéma.

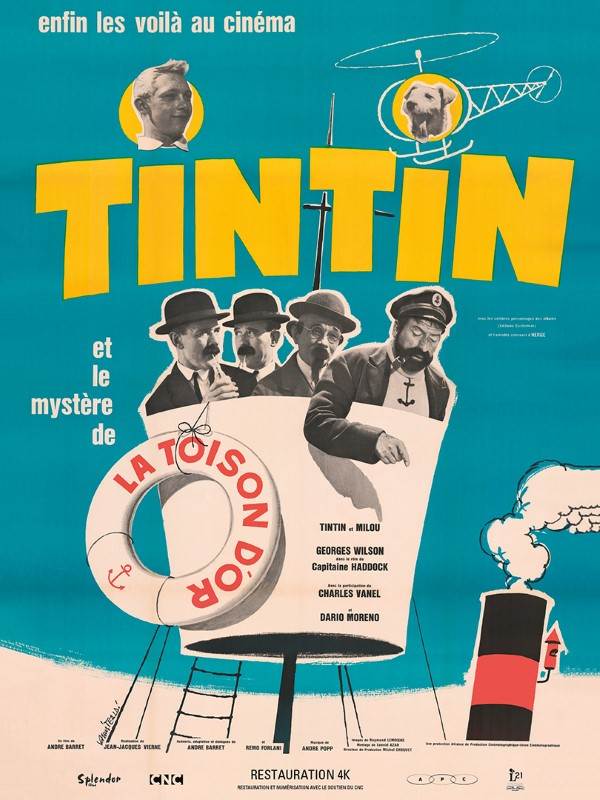

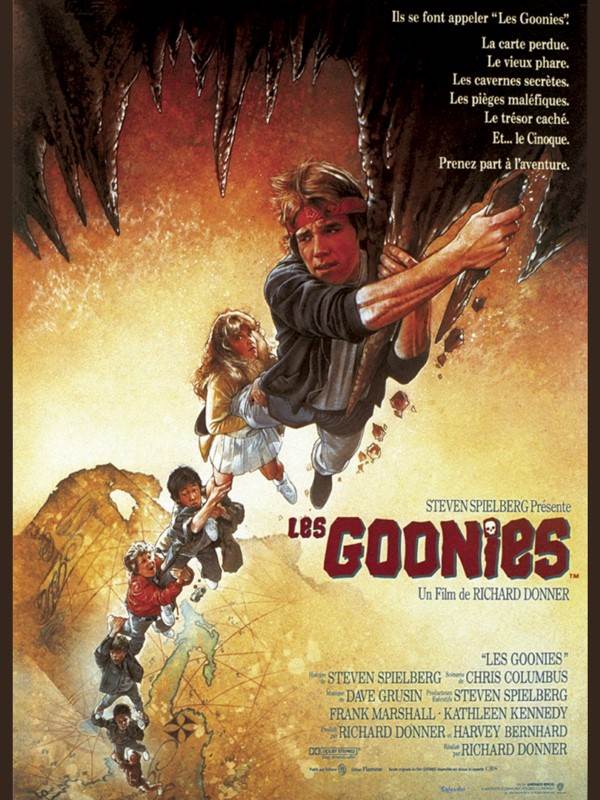

Les Goonies est l’une des références du cinéma de divertissement des années 80. Un film culte pour toute une génération qui attend avec impatience chaque nouvelle rediffusion de cette madeleine de Proust cinématographique. Cette relecture du club des cinq d’Enyd Blyton est une idée originale de Steven Spielberg qui a fait appel à Chris Colombus, déjà auteur des Gremlins, pour rédiger cette variation d’Indiana Jones et Le temple maudit. En faisant appel Richard Donner à la réalisation, Spielberg ne s’est pas trompé et s’appuie sur l’un des plus solides artisans d’Hollywood, capable de s’adapter à tous les genres comme il l’a montré avec Superman ou La Malédiction.

Le film avec ses enfants à bicyclettes a créé des images tellement puissantes dans l’inconscient collectif que les artistes d’aujourd’hui s’y réfèrent encore comme les créateurs de Stranger Things. Les Goonies, c’est avant tout un rythme trépidant, des décors qui s’enchaînent comme dans un « grand huit » avec des séquences inoubliables comme l’interrogatoire du petit grassouillet de la bande qui raconte ses mésaventures à base de sac à vomi dans une salle de cinéma.

On pardonnera aisément les quelques incohérences scénaristiques d'un film qui compte des dialogues qui se réfèrent à un affrontement contre une pieuvre qui fut coupé au montage en raison d’effets spéciaux défaillants.

Ce film est avant tout est une invitation au rêve à l’aventure, une réinterprétation des aventures de l’oncle Picsou de Carl Barks que lisait Spielberg enfant où les méchants ne sont pas si menaçants et restent toujours attachants. Un classique tout simplement.

L'Aventure intérieure de Joe Dante

L’aventure Intérieure est un film généreux qui offre à ses spectateurs de multiples péripéties sans aucun temps mort. Sorte de concentré de film d’espionnage et d’action hollywoodien revu à la sauce Tex Avery, le film multiplie les courses poursuites en voiture, les séquences de filature et les clins d’œil à James Bond avec son méchant digne du Spectre.

Dante est un réalisateur conscient de réaliser un divertissement familial, mais qui ne renonce pas à s’amuser. Il s’inspire du dessin animé des années 50 pour en proposer une version live. Il est en ça bien aidé par le jeu burlesque et très énergique de Short. Lorsque l’on regarde l’Aventure Intérieure, on pense aussi au cultissime Le Voyage fantastique des années 60 qui mettait en scène un équipage américain qui se retrouvait miniaturisé avec son vaisseau et implanté dans le corps d’un scientifique. Affirmer que L’aventure Intérieure serait un remake de ce film est une bêtise. Car si les influences abondent dans le film, la seule véritable référence du film pour Dante et son scénariste est évidente : le duo comique composé par Jerry Lewis et Dean Martin.

Dennis Quaid et Martin Short dans leur opposition entre le héros viril et bellâtre d’un côté et le froussard et névrosé de l’autre forment un duo comique où les dialogues souvent savoureux se multiplient. Pour autant, Dante ne se limite pas à reprendre la formule du clown blanc et auguste déclinée par Lewis et Martin. Grâce à l’argument fantastique qu’est le voyage dans le corps humain, Short et Quaid vont être amenés à fusionner et s’entraider pour survivre. Le duo comique ne fonctionne plus sur un antagonisme mâtiné d’humiliation comme dans les célèbres duos comiques. Le film met plutôt en scène une forme de sublimation psychanalytique où Denis Quaid joue la conscience de Martin Short. Cette affirmation est confirmée par l’attitude de Short qui décide de repartir à l’aventure pour sauver son compagnon à la fin du film. L’humour est à ce titre particulièrement travaillé, car redoublé en nous présentant ce qu’il se passe dans le corps de Martin Short et sa synchronisation pour le monde extérieur. Pour autant, la comédie ne se limite pas à son duo de héros, Dante nous présente une galerie de personnages hauts en couleur proches du dessin animé qui gravitent autour de l’intrigue du film que ce soit le cow-boy ou enfin les deux grands méchants qui se retrouvent réduits à l’état de lilliputiens. Des scènes comiques du film sont devenues cultes. Je pense particulièrement au tueur incarné par Vernon Wells (le méchant moustachu de Commando) qui installe sur son bras mécanique un vibromasseur, sans oublier la scène des toilettes ou notre héros donne l’impression de parler à son service 3 pièces.

Enfin, comment ne pas évoquer le talent de metteur en scène de Dante, dont la réalisation dynamique est un modèle du genre. Ancien monteur, il a un savoir-faire technique indéniable bien au-dessus de la moyenne des réalisateurs américains. Son montage pulsionnel, sa réalisation inspirée arrive à rendre chaque situation dramatique prenante pour le spectateur. Dante est un véritable chef d’orchestre au découpage métronomique à l’efficacité redoutable. Son utilisation des effets spéciaux est un modèle du genre, les usant avec parcimonie, il arrive à les rendre inoubliables et spectaculaires.

Un divertissement au sens le plus noble du terme qui témoigne de l’activité d’un studio, Amblin, qui nous proposait par le biais du conte fantastique une illustration intelligente du passage à la vie adulte. À la fin du film, Martin Short a pris confiance en lui et devient un acteur de sa propre vie, il n’est plus un enfant qui attend tout des autres. Quant au personnage du pilote interprété par Denis Quaid, il accède à la paternité après des années de coucheries et de cuites mal gérées. Dante illustre parfaitement cette idée avec la très belle séquence où le personnage se retrouve dans le corps de Meg Ryan et découvre alors son enfant à venir. Une scène qui démontre une fois de plus que derrière l’humour cartoon, l’émotion est toujours présente dans son œuvre.

Ready Player One de Steven Spielberg

Spielberg est sans doute le cinéaste qui a le plus marqué nos imaginaires d’enfants et façonné nos rêves. Il est quelque part celui qui annonce la fusion entre la culture geek et la pop culture et c’est pourquoi l’analyse de Ready Player One (RPO ) est indissociable de son réalisateur et doit être vu comme un héritage et un message adressé aux nouvelles générations. Une sorte de cri d’alerte plutôt subversif venant de la part d’un produit de studio (Amblin en association avec la Warner en l’occurrence) qui attire notre attention sur les dangers de certaines compagnies et consortium bien décidés à monétiser des références culturelles en surfant toujours plus loin sur la vague nostalgique. Spielberg est James Halliday, un créateur dépassé par son univers mais conscient de son oeuvre et qui nous appelle à rester vigilant et aussi à créer nous-même la suite de l’histoire. La quête de Wade qui le mène sur les traces de Halliday est en fait l’histoire d’un passage de témoin.

Ce pas de côté pour apprécier RPO est salvateur pour éviter d’être submergé par la vague de références qui imprégnent le film. L’Oasis est un lieu qui réunit l’humanité et partant il a été façonné par une culture commune. Le piège est d’ailleurs de chercher à tout répertorier même si l’on comprend vite que cela n’aurait aucun sens, le film se situant au-delà de la citation. Des clins d’œil qui n’en sont pas et qui constituent en réalité l’ADN du film. Et pourtant, a priori, le spectateur est méfiant. Pour cause, il est intéressant de relever que fin avril 2018 marquera le dixième anniversaire de la sortie du premier Iron Man qui annonçait le début d’un univers étendu consacré aux supers héros de notre enfance et ouvrait alors la voie à une décennie de blockbusters sur des personnages de comics. 10 ans qui constituent le point d’acmé d’un changement de paradigme culturel : le triomphe de la culture geek et sa fusion avec la pop culture. Mais aussi 10 ans de second degré "Marvellien", ce reflexe quasiment pavlovien de connivence pour masquer des films de plus en plus vides, qui ont fini par laisser les spectateurs exsangues et circonspects quant aux projets de longs se réclamant ostensiblement de la pop culture. Autant dire que Ready Player One qui ressemblait sur le papier à un immense patchwork de références ronflantes et mal digérées faisait peur. C’était bien mal connaitre Steven puisque si le film aligne les citations, il en est surtout une merveilleuse synthèse.

Dans cette course aux indices pour récupérer l’easter egg (pur fantasme de joueur), Wade et son double numérique Parzival vont arpenter en long et en large un univers magique orchestré par Halliday/Spielberg qui réussit brillamment à jouer avec le concept de génération mais sans tomber dans la nostalgie bigote. La question générationnelle est souvent au cœur des blockbusters puisqu’elle permet d’amorcer une réflexion sur la transmission tout en touchant un large public. Si les studios remakent les films c’est bien pour plaire aux plus jeunes tout en attirant les anciens, mais outre cet aspect bassement mercantile il se dit quelque chose du cinéma et des émotions que l’on peut partager avec des personnes plus âgées ou plus jeunes que nous. Le cinéma est une grande fabrique de souvenirs et parfois se rappeler un film et les moments qui lui sont attachés résonnent plus encore que le plaisir d’avoir vu le film lui-même. Il en va de même pour certains emblèmes d’une époque qui nous renvoient immédiatement à des périodes bénies souvent proches de l’enfance. La faute à la nostalgie sans doute, ce sentiment pervers bien connu des chargés de com qui déformant Musset se disent : "qu’importe le flacon pourvu qu’ils aient l’ivresse" ! ici non, justement. L’ivresse n’est pas vraiment au rendez-vous car bien que le dialogue intergénérationnel entre spectateur mais aussi entre Spielberg et le public existe, il est si finement esquissé qu’il ne vient jamais faire de l’ombre au film en lui-même. Pas de gueule de bois en perspective mais un bel hommage respectueux et habité qui est sans doute l’une des choses les plus réussies du film et qui permet à RPO d’atteindre un caractère universel et total.

Mais faire de la référence pour la référence serait vain. Spielberg adapte donc la forme du film à son histoire. On ne va pas revenir sur la capacité de Spielberg à passer d’un film à l’autre, d’un univers à l’autre (exemple cette année avec Pentagon Papers sorti un peu plus tôt et aussi en 1993 avec Jurassic Park et La liste de Schindler ) mais sur sa virtuosité dans la mise en scène encore une fois saisissante. Une réalisation et un découpage sous influence vidéo-ludique, et, avec Spielberg aux manettes, une mise en scène hallucinante de clarté. Et oui, malgré tous les mouvements de caméra et la vitesse de certaines séquences (la course de voiture, déjà culte) le spectateur n’est jamais perdu, tout en n'ayant pas l’impression d’être dans un univers vide ou désincarné. Spielberg figure tutélaire du genre, déploie une maitrise de l’espace sans jamais édulcorer la richesse de son environnement. La motion capture déjà utilisée dans le superbe Tintin et le secret de la licorne (2011) est ici alternée avec une réalité live et nous rappelle la grande fluidité de la mise en scène de Spielberg et sa capacité à jouer avec les technologies pour nous donner le meilleur. Une mise en scène terriblement moderne et bien plus lisible que la plupart des blockbusters actuels mis au service d’un scénario, pour le coup, plus à l’ancienne. Une narration qui fleure bon l’époque de l' Amblin des années 80 avec cette quête qui voit le jeune Watts affronter les avatars désincarnés des Sixers. Des effets simples et efficaces (le code dans le fauteuil) qui s’enchainent parfaitement et sans que l’on ait l’impression d’une mécanique d’écriture trop lourde. Le scénariste Zac Penn, qui adapte ici le livre de Ernest Cline (coscénariste également), s’en sort bien en composant à partir du matériau d’origine apparemment très dense un récit qui garde les références sans faire du fan service, ce qui, en soi, constitue une belle prouesse.

Spielberg livre un récit intergénérationnel d’une lucidité et d’une justesse fracassante.

Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis

Comme pour Les Goonies, tout a déjà été dit sur ce classique qu’il n’a pas pris une ride malgré les années. Une fois encore d’un point de vue technique, Zemeckis signe une référence visuelle avec des êtres de chair et de sang qui interagissent parfaitement avec des créatures animées. Si cette tentative d’hybridation entre les cartoons et des prises de vue live n’est pas nouvelle dans l'histoire du cinéma, personne n’avait jamais atteint un tel degré de perfection dans l’exercice.

Le réalisateur américain nous donne à voir un film noir qui s’appuie sur un scénario très solide malgré le caractère loufoque de l’ensemble. Qui veut la peau de Roger Rabbit est avant tout une relecture de l’âge d’or des studios américains dans les années 40 et 50 qui fait aussi bien référence aux classiques du film policer de la Warner qu’aux maîtres de l’animation que sont Walt Disney ou Tex Avery. On sent également l’influence d’un Steven Spielberg avec avec le personnage du juge noir qui aurait pu très bien se tenir aux côtés des officiers nazis dans la série des Indiana Jones.

Un film à voir et revoir indéfiniment. À noter le travail époustouflant de Dean Cundey à la photographie, ce solide artisan qui s’est révélé dans les premières réalisations de Carpenter est l’un des techniciens les plus doués du cinéma américain. Son travail trop souvent ignoré est pourtant à l’origine de réussites telles que The Thing.

Je voulais finir cette sélection avec une production conjointe entre le studio Amblin et DreamWorks, deux structures créées par Spielberg, même si officiellement le nom du réalisateur d'E.T. n’apparaît pas au générique de Prémonitions. Ce film met en scène une jeune femme traumatisée par des visions horribles alors qu’au même instant rode un tueur de petites filles. À sa sortie, la critique ne fut pas tendre avec Neil Jordan dont le travail n’a jamais été apprécié par une certaine intelligentsia française qui rejette son goût pour une certaine ornementation visuelle.

Pourtant avec des oeuvres telles que La compagnie des loups, Entretien avec un vampire, Butcher boy ou encore Crying Game, Neil Jordan a toujours développé un univers intéressant. Ce qui frappe dans son Prémonitions, c’est la manière dont le réalisateur arrive à installer une ambiance crépusculaire qui renvoie aux contes de Grimm grâce aux superbes lumières de Darius Khondji. Le film s’inspire du Cercle Infernal et de Ne vous retournez pas. Malheureusement en raison d’un script brinquebalant, il n’arrive à pas à se hisser au niveau de ses films références autour de la mort d’un enfant.

Un long-métrage bizarre et onirique qui possède une ambiance prenante si on accepte des développements scénaristiques parfois hasardeux et une interprétation en mode « je veux avoir mon Oscars » d’Annette Bening et Robert Downey Jr. Une série B gothique bien plus envoûtante que son horrible réputation laisse présager.

Un dossier signé Mad Will. (Merci à Thomas pour les critiques de Ready Player One et Le Secret de la pyramide )